追寻红色记忆 弘扬沂蒙精神

作者:Beplay手机登录网址

来源:Beplay手机登录网址

(通讯员 唐馨宁)追寻红色记忆 弘扬沂蒙精神,7月1日,曲阜师范大学翻译学院“踏红色足迹,寻沂蒙记忆”实践队来到山东省临沂市沂南县常山庄沂蒙红嫂纪念馆开展暑期三下乡实践活动。本次活动通过深入挖掘地方红色文化和富有特色的沂蒙精神,坚定了大学生的理想信念,为未来投身于中华民族伟大复兴事业提供巨大的精神动力,同时引领树立马克思主义信仰、增强为人民服务的宗旨意识,承担起民族复兴的伟大重任。

巍巍蒙山高,亲亲沂水长。革命战争年代,沂蒙地区军民水乳交融、生死与共铸就的沂蒙精神感天动地,英雄史诗气壮山河。走进沂蒙红嫂纪念馆,党员们分别参观了红色沂蒙山展室、红嫂原型明德英展室、沂蒙母亲王换于展室、沂蒙红嫂群体展室、拥军支前体验馆等展室,真切感受沂蒙人民踊跃支前、无私奉献的伟大精神。战争年代,在沂蒙这片英雄的土地上,红嫂明德英用乳汁救伤员,先后把儿子、女儿、孙子等送入部队,展现了沂蒙人民立场坚定、旗帜鲜明、执着追求的坚定理想信念和崇高政治信仰;沂蒙大姐李桂芳不惧冰凉刺骨的河水,和姐妹们一起为战士搭起一座通往胜利的“人桥”,展现了沂蒙人民爱党爱军、无私奉献的良好精神风貌;革命胜利后“沂蒙六姐妹”矢志不渝拥军爱民,在汶川大地震时发动亲人十几个昼夜加工赶制500双“千层底”寄到抗震救灾一线,展现了沂蒙人民乐于助人、扶危济困的家国情怀。沂蒙红嫂,用柔弱的双肩毅然扛起了家庭和革命的重担,用青春、热血和生命,谱写了一曲曲感天动地的奉献之歌。

一间间展厅,诉说着一个个故事,深深感染着全场的每一个人。在战火纷飞的岁月中,勤劳朴实的沂蒙妇女在共产党和人民军队身上看到了光明和希望。她们因党的教育而觉醒进步,因翻身解放而光彩照人,因战争洗礼而忠贞坚韧。她们对党和军队充满着无限热爱,对侵略者、反动派充满了刻骨的仇恨,她们毅然用柔弱的双肩扛起了家庭和革命的重担。她们就是沂蒙根据地涌现出的独特的先进女性群体——“沂蒙红嫂”。明德英、王换于、李桂芳、胡玉萍等英模人物,就是这个先进女性群体中的光辉典范。

同时,实践队成员对退伍军人及其党支部书记进行采访,在采访过程中他们表示沂蒙精神是我们的宝贵精神财富,赓续沂蒙精神,是对革命前辈的学习,也是对自身的督促,作为新时代的新人,对红色文化应该有更深刻的感悟。希望全体同志以沂蒙红嫂群体为榜样,坚定理想信念,坚定跟着共产党走,在新时代新征程上,我们要树牢以人民为中心的发展思想,努力弘扬践行沂蒙精神,立足岗位,勤勉敬业、扎实工作,培养责任担当意识,不忘初心,砥砺前行,为新时代党的伟大事业做出更大的贡献。

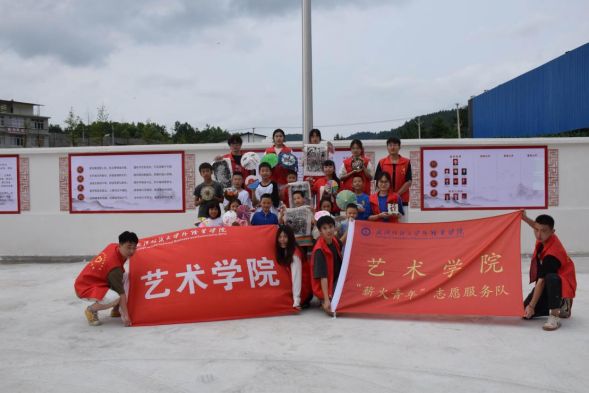

图为实践队员进行采访。 唐馨宁 供图

沂蒙精神不会因岁月流逝而褪色,不会因时代变迁而黯淡。通过实践,实践队感受到了新时期沂蒙人民艰苦奋斗、坚韧不拔、永不服输奔向美好生活的劲头。这种劲头恰恰是来源于对沂蒙精神的传承和发扬。正是在沂蒙精神的引领下,才有了作为全国先进脱贫攻坚和乡村振兴示范区的沂蒙,也正是有沂蒙精神做“内核”,才会创造出富有成效的特色产业模式,使人们对美好生活的憧憬一步步变为现实。

文化是一个民族生存发展最持久、最深沉的力量。沂蒙精神作为红色文化形式在革命年代形成,在社会主义革命、建设和改革时期得以传承和发扬,在新时代,我们要继续做好红色传人,将“党群同心,军民情深,水乳交融,生死与共”的沂蒙精神继续发扬光大,为民族复兴持续注入强大的精神动力。

“知之愈明,则行之愈笃”。沂蒙精神催人奋进,通过此次社会实践,实践队员们备受震撼,决心要刻苦学习专业知识,服务人民、奉献社会,做好新时代沂蒙精神的践行者,让沂蒙精神在新时代绽放新光彩。

巍巍蒙山高,亲亲沂水长。革命战争年代,沂蒙地区军民水乳交融、生死与共铸就的沂蒙精神感天动地,英雄史诗气壮山河。走进沂蒙红嫂纪念馆,党员们分别参观了红色沂蒙山展室、红嫂原型明德英展室、沂蒙母亲王换于展室、沂蒙红嫂群体展室、拥军支前体验馆等展室,真切感受沂蒙人民踊跃支前、无私奉献的伟大精神。战争年代,在沂蒙这片英雄的土地上,红嫂明德英用乳汁救伤员,先后把儿子、女儿、孙子等送入部队,展现了沂蒙人民立场坚定、旗帜鲜明、执着追求的坚定理想信念和崇高政治信仰;沂蒙大姐李桂芳不惧冰凉刺骨的河水,和姐妹们一起为战士搭起一座通往胜利的“人桥”,展现了沂蒙人民爱党爱军、无私奉献的良好精神风貌;革命胜利后“沂蒙六姐妹”矢志不渝拥军爱民,在汶川大地震时发动亲人十几个昼夜加工赶制500双“千层底”寄到抗震救灾一线,展现了沂蒙人民乐于助人、扶危济困的家国情怀。沂蒙红嫂,用柔弱的双肩毅然扛起了家庭和革命的重担,用青春、热血和生命,谱写了一曲曲感天动地的奉献之歌。

一间间展厅,诉说着一个个故事,深深感染着全场的每一个人。在战火纷飞的岁月中,勤劳朴实的沂蒙妇女在共产党和人民军队身上看到了光明和希望。她们因党的教育而觉醒进步,因翻身解放而光彩照人,因战争洗礼而忠贞坚韧。她们对党和军队充满着无限热爱,对侵略者、反动派充满了刻骨的仇恨,她们毅然用柔弱的双肩扛起了家庭和革命的重担。她们就是沂蒙根据地涌现出的独特的先进女性群体——“沂蒙红嫂”。明德英、王换于、李桂芳、胡玉萍等英模人物,就是这个先进女性群体中的光辉典范。

同时,实践队成员对退伍军人及其党支部书记进行采访,在采访过程中他们表示沂蒙精神是我们的宝贵精神财富,赓续沂蒙精神,是对革命前辈的学习,也是对自身的督促,作为新时代的新人,对红色文化应该有更深刻的感悟。希望全体同志以沂蒙红嫂群体为榜样,坚定理想信念,坚定跟着共产党走,在新时代新征程上,我们要树牢以人民为中心的发展思想,努力弘扬践行沂蒙精神,立足岗位,勤勉敬业、扎实工作,培养责任担当意识,不忘初心,砥砺前行,为新时代党的伟大事业做出更大的贡献。

图为实践队员进行采访。 唐馨宁 供图

沂蒙精神不会因岁月流逝而褪色,不会因时代变迁而黯淡。通过实践,实践队感受到了新时期沂蒙人民艰苦奋斗、坚韧不拔、永不服输奔向美好生活的劲头。这种劲头恰恰是来源于对沂蒙精神的传承和发扬。正是在沂蒙精神的引领下,才有了作为全国先进脱贫攻坚和乡村振兴示范区的沂蒙,也正是有沂蒙精神做“内核”,才会创造出富有成效的特色产业模式,使人们对美好生活的憧憬一步步变为现实。

文化是一个民族生存发展最持久、最深沉的力量。沂蒙精神作为红色文化形式在革命年代形成,在社会主义革命、建设和改革时期得以传承和发扬,在新时代,我们要继续做好红色传人,将“党群同心,军民情深,水乳交融,生死与共”的沂蒙精神继续发扬光大,为民族复兴持续注入强大的精神动力。

“知之愈明,则行之愈笃”。沂蒙精神催人奋进,通过此次社会实践,实践队员们备受震撼,决心要刻苦学习专业知识,服务人民、奉献社会,做好新时代沂蒙精神的践行者,让沂蒙精神在新时代绽放新光彩。

责任编辑:周云 发布日期:2023-07-22 关注:

大学社会实践推荐

- 让花朵蹁跹,让梦想轻盈

- 2023年7月20日21日,山东大学学生春晖社泗海承风支教队在世纪城开展了第四天、第五天的教学活动。

- 大学社会实践 07-22

- 乡村振兴,共创未来·NO.1 ——览家乡万亩

- 大学生返回家乡,实践调研农业生产基地,助力乡村振兴

- 大学社会实践 07-22

- 浙大建工学子寻访铁四院之“远”: 务实笃行,行

- 大学社会实践 07-22

- 安师学子三下乡:重温红色经典,感悟先辈荣光

- 安阳师范学院“童心向党,筑梦成长”豫才乡村振兴推普支教团队牢记理想信念,传承先辈荣光,在宝莲寺镇东风小学的教学中推出经典情景演

- 大学社会实践 07-22

- 四川学子三下乡:与爱童行,筑梦樟海

- 大学社会实践 07-22

- 体验“非遗”魅力 弘扬民族文化 --武汉纺织大学

- 大学社会实践 07-22

- 画“活”民族文化 “绘”就民族振兴新画卷 ——武

- 大学社会实践 07-22

- 四川学子三下乡:郁郁油樟轻红香,推普正行展华章

- 大学社会实践 07-22

- 四川学子三下乡:又见一年枝头红 直播助农增收入

- 大学社会实践 07-22

- 多彩课程“齐开放”,筑梦童行“心连心” --武汉

- 大学社会实践 07-22

- 客服QQ:208830274Beplay手机登录网址

©版权所有

- 社会实践报告投稿平台