安农学子携薯下乡 志愿服务农学先行

作者:董欣宇 来源:安徽农业大学

为了解现代农业技术,夯实专业基础,把农业科技的论文写在祖国大地上,7月10日,安徽农业大学园艺学院土豆窝创新实践团队在专业指导教师蒋开放和学术指导教师吕钊彦等的指导下赴阜阳临泉展开大学生暑期社会实践调研活动。以团队代表创新“胶囊薯”品种,服务农业。

7月10日下午,实践团队在安农大新农院皖西北综合试验站展开调研活动。试验站以“一战一盟一中心”校县合作共建机制构建“四体融合”的大学农业推广服务模式。在蒋开放老师的带领下,实践团队参观了马铃薯植物组培室、马铃薯采收后管理冷藏室等,直观感受马铃薯产业从实验室到田间地头的产业链现状,蒋开放还为大家着重介绍了试验站目前马铃薯的三个品种,即河南15、红美和黑金刚,不断研发的品种是科技助农的最佳体现。

据临泉县陈金农作物种植专业合作社负责人陈金介绍,当地马铃薯栽培仍采用传统方式,收获后马铃薯大都出售,大部分流向安徽省内,少部分运输至省外销售。在调研过程中,实践团队积极介绍团队研发的创新性马铃薯胶囊种,即采用农业废弃物融合的胶囊外壳包裹马铃薯打孔而成的块茎,配合使用配套的播种机械进行播种。陈金在听完介绍之后给出了相应的意见并鼓励团队将创新性的马铃薯胶囊种带入大田实验。这正是创新与实践的结合!

随着社会的发展,城镇化进程的日益加快,越来越多的年轻人已经不再务农,而是奔向城市工作。“四体不勤,五谷不分”已是当代年轻人的常态,只有许多老人坚守在田间地头。农业是国家的根基,临泉县是农业大县,身为安徽农业大学园艺专业的学生,土豆窝创新实践团队首当其冲服务于农业,以绵薄之力贡献农业发展和志愿服务。

团队成员深入田间地头,在玉米田里帮助农民做好夏季玉米的“五防工作”。志愿服务队员杨信煜扔下背包,进入玉米田里和农民一同工作,虽然熟练度尚有欠缺,但认真不减。在忙完一片玉米田之后,团队成员还积极帮助农民给红薯田间除草。志愿服务队员杨信煜和董欣宇利用专业实践知识,一边与农民分享农学生的日常,一边拿着锄头清除“西瓜红”旁边丛生的杂草。“今年是我第一次参加实践活动,虽然天气很热太阳很晒,但专业知识的实践让我感受到了快乐,辛苦但有所得。”烈日高照,队员杨信煜一边喘气一边骄傲的竖起大拇指。

“这些大学生们很棒,这么热的天愿意来帮我们除草干农活,非常高兴,多亏了他们我们才有得功夫歇一会儿。”农民们看着越来越少的杂草不禁纷纷为大学生们点赞,对“三下乡”活动组织开展帮助农业志愿服务表示感谢。

据队长董欣宇介绍,土豆窝创新实践团队自2019年正式成立,在校期间积极科研创新,基于当前马铃薯市场痛点问题开展系列产品研发,当前已经研发出第三代胶囊薯产品、胶囊薯配套播种机械、胶囊薯外壳材料等。团队积极利用暑假期间开展“三下乡”志愿服务,在学习推广胶囊薯产品的同时,壮大发展队伍。“成员都是志愿学农、服务于农的同学,我觉得当代年轻人不应该丢掉农业,田地间才是我们农学生施展抱负的地方。”从大一便进入实践团队的团队成员张梦媛说道。

据悉,今年,团队将持续学习并推广马铃薯胶囊薯,立足园艺专业,学习并夯实专业基础,拓展志愿服务的深度和广度,在后续还将开展农学宣讲活动、走访进村庄、园艺知识课外拓展,为园艺行业发展做出青年人的贡献!

7月10日下午,实践团队在安农大新农院皖西北综合试验站展开调研活动。试验站以“一战一盟一中心”校县合作共建机制构建“四体融合”的大学农业推广服务模式。在蒋开放老师的带领下,实践团队参观了马铃薯植物组培室、马铃薯采收后管理冷藏室等,直观感受马铃薯产业从实验室到田间地头的产业链现状,蒋开放还为大家着重介绍了试验站目前马铃薯的三个品种,即河南15、红美和黑金刚,不断研发的品种是科技助农的最佳体现。

据临泉县陈金农作物种植专业合作社负责人陈金介绍,当地马铃薯栽培仍采用传统方式,收获后马铃薯大都出售,大部分流向安徽省内,少部分运输至省外销售。在调研过程中,实践团队积极介绍团队研发的创新性马铃薯胶囊种,即采用农业废弃物融合的胶囊外壳包裹马铃薯打孔而成的块茎,配合使用配套的播种机械进行播种。陈金在听完介绍之后给出了相应的意见并鼓励团队将创新性的马铃薯胶囊种带入大田实验。这正是创新与实践的结合!

随着社会的发展,城镇化进程的日益加快,越来越多的年轻人已经不再务农,而是奔向城市工作。“四体不勤,五谷不分”已是当代年轻人的常态,只有许多老人坚守在田间地头。农业是国家的根基,临泉县是农业大县,身为安徽农业大学园艺专业的学生,土豆窝创新实践团队首当其冲服务于农业,以绵薄之力贡献农业发展和志愿服务。

团队成员深入田间地头,在玉米田里帮助农民做好夏季玉米的“五防工作”。志愿服务队员杨信煜扔下背包,进入玉米田里和农民一同工作,虽然熟练度尚有欠缺,但认真不减。在忙完一片玉米田之后,团队成员还积极帮助农民给红薯田间除草。志愿服务队员杨信煜和董欣宇利用专业实践知识,一边与农民分享农学生的日常,一边拿着锄头清除“西瓜红”旁边丛生的杂草。“今年是我第一次参加实践活动,虽然天气很热太阳很晒,但专业知识的实践让我感受到了快乐,辛苦但有所得。”烈日高照,队员杨信煜一边喘气一边骄傲的竖起大拇指。

“这些大学生们很棒,这么热的天愿意来帮我们除草干农活,非常高兴,多亏了他们我们才有得功夫歇一会儿。”农民们看着越来越少的杂草不禁纷纷为大学生们点赞,对“三下乡”活动组织开展帮助农业志愿服务表示感谢。

据队长董欣宇介绍,土豆窝创新实践团队自2019年正式成立,在校期间积极科研创新,基于当前马铃薯市场痛点问题开展系列产品研发,当前已经研发出第三代胶囊薯产品、胶囊薯配套播种机械、胶囊薯外壳材料等。团队积极利用暑假期间开展“三下乡”志愿服务,在学习推广胶囊薯产品的同时,壮大发展队伍。“成员都是志愿学农、服务于农的同学,我觉得当代年轻人不应该丢掉农业,田地间才是我们农学生施展抱负的地方。”从大一便进入实践团队的团队成员张梦媛说道。

据悉,今年,团队将持续学习并推广马铃薯胶囊薯,立足园艺专业,学习并夯实专业基础,拓展志愿服务的深度和广度,在后续还将开展农学宣讲活动、走访进村庄、园艺知识课外拓展,为园艺行业发展做出青年人的贡献!

责任编辑:周云 发布日期:2023-08-26 关注:

大学社会实践推荐

- 氢”行“碳”访——“双碳”行动实践团在路上|

- 大学社会实践 08-26

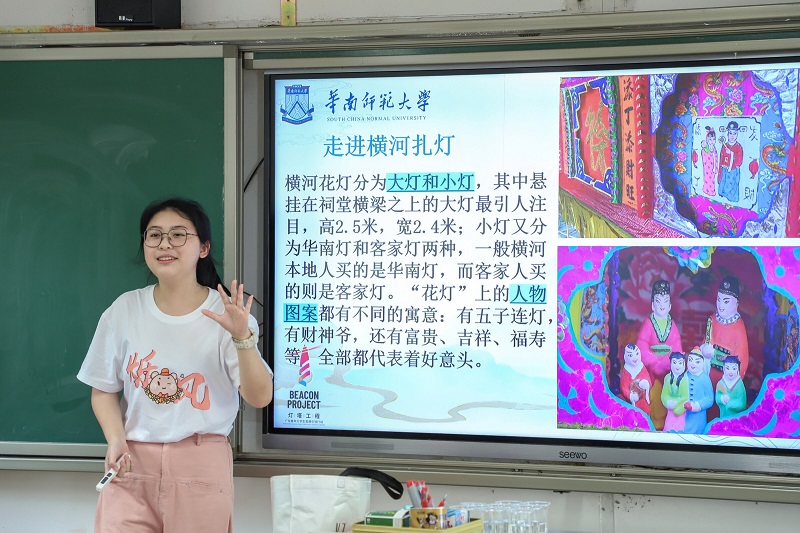

- 华南师范大学学子三下乡: 灯火之间,百年传承

- 2023年7月5日至7月9日,华南师范大学文学院团委烁风实践服务队在广东省惠州市嶂背耀伟畲族小学开展实践活动,开设横河扎灯手工体验课程

- 大学社会实践 08-26

- 山东建筑大学市政与环境工程学院“七彩青春志愿行

- 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,响应共青团中央号召,同时依托学院“七彩青春”特色志愿体系,实践团于暑期开展了主

- 大学社会实践 08-26

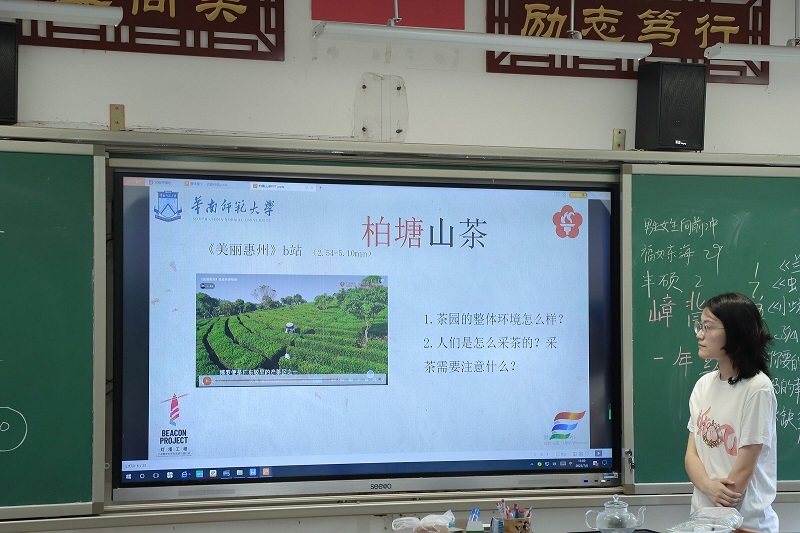

- 华南师范大学学子三下乡:温杯烫盏,慢品茶香

- 2023年7月5日至7月9日,华南师范大学文学院团委烁风实践服务队在广东省惠州市嶂背耀伟畲族小学开展实践活动,开展柏塘山茶品茗课程,结

- 大学社会实践 08-26

- 欣欣向融调研团完成灵丘县实地调研

- 大学社会实践 08-26

- 欣欣向融调研团广西省调研顺利结束

- 大学社会实践 08-26

- “欣欣向荣”调研团完成沂源县南刘庄调研

- 大学社会实践 08-26

- 我与人间对望,心中真情永驻

- 大学社会实践 08-26

- 【暑期“三下乡”】地信院学子开展促进民宿发展,

- 7月1日,地信学院学子为促进当地民宿发展,带动当地经济和乡村振兴赴安徽省滁州市施集镇井楠名宿进行深度的了解。进行一场体验民宿之旅

- 大学社会实践 08-26

- 躬行践履,知行合一

- 全面建成小康社会过程中人们吃穿住行的变化

- 大学社会实践 08-26

- 客服QQ:208830274Beplay手机登录网址

©版权所有

- 社会实践报告投稿平台