Beplay手机登录网址

,社会实践报告投稿平台

国旗飘扬,国歌振奋 ——探究国歌国旗背后的故事

作者:旗风歌韵 来源:Beplay手机登录网址

一、国旗的诞生

国旗的设计者为曾联松。

渡江战役结束不久,1949年6月15日,全国政协会议筹备会议在北平召开,并成立了负责制定新中国国旗的第六小组。随后在各大报刊上便刊登了中国人民政治协商会议筹备会征求国旗图案的通知。当时的曾联松,是上海的一位普通的财务工作者,在看到征求国旗图案的消息后,经过长时间的冥思苦想,他最终从沪剧唱词“盼星星,盼月亮,盼来中国共产党”中得到灵感,以五角星为国旗图案主体,向筹备小组提交了他的“红地五星旗”的草图。自通知发布以来,筹备小组收到大约3000幅应征国旗图案,并从中选出38幅供政协第一次全体会议讨论,曾联松的设计方案原本不在其列,在田汉的主张下重新入选。

经过与会代表的一系列反复且审慎的讨论,这第32号草图——红地五星旗被修改删去大星中的镰刀斧头图案,此后经过全国政协第一次全体会议通过,正式成为了中华人民共和国国旗。1949年9月27日,全国政协第一届全体会议上通过的《关于中华人民共和国国都、纪年、国歌、国旗的决议》中,第四点规定:“全体一致通过:中华人民共和国的国旗为红地五星旗,象征中国革命人民大团结。”从1949年10月1日新中国诞生那天起,五星红旗便飘遍神州大地,成为新中国的象征。

二、国歌与聂耳

国歌的作曲者为聂耳。

聂耳,原名聂守信,字子义。1912年2月15日出生于昆明甬道街72号“成春堂”中药店内。四岁丧父,全家靠母亲继续行医维持生活。小时候的聂耳对音乐表现出极大兴趣,他参加合唱团,自导自演自配乐歌剧,创作影片剧本。

聂耳在读书的过程中,读到了马列思想,也卷入了时代洪流。聂耳在省师读高中的前后,正是中国和云南政局大变动的时期。聂耳作为思想进步的学生,也在不断思考家国命运,社会现实。在这期间,马列思想对其产生了十分深刻的影响。

1935年,日本企图破坏《塘沽协定》,进一步吞并华北。当时,著名的剧作家田汉、阳翰笙等人已被国民党逮捕入狱。周扬和夏衍等仍在上海坚持文艺领导工作。就是内忧外患的情况下,田汉所写剧本的《风云儿女》的主题歌义勇军进行曲诞生了。

后来由于国民党对左翼文艺的“围剿”,聂耳被迫前往日本躲避,1935年4月,聂耳抵达日本,7月17日,在藤泽市鹄沼海滨游泳溺水身亡,结束了其壮阔的一生。8月,聂耳的骨灰由同乡好友送回上海。1937年10月,由其亲属将骨灰安葬于昆明西山高峣。1980年5月,聂耳墓迁葬于今址。

人民音乐家”聂耳琴上的旋律,挚友田汉笔下的雄词,全国人民的传颂,党中央的决策与立法保护……国歌的每一步都是一帧史诗的画面,记载着我们中华人民共和国的力量与气概,我们中华民族的抗争与精神。

国歌及其背后的故事中,有着天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀;有着视死如归、宁死不屈的民族气节;有着不畏强暴、血战到底的英雄气概;有着百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。这些都是其成为国歌的理由,也都是其永远的国歌精神。

了解国歌,唱好国歌,民族气魄,化为音韵,天地长存。

国旗的设计者为曾联松。

渡江战役结束不久,1949年6月15日,全国政协会议筹备会议在北平召开,并成立了负责制定新中国国旗的第六小组。随后在各大报刊上便刊登了中国人民政治协商会议筹备会征求国旗图案的通知。当时的曾联松,是上海的一位普通的财务工作者,在看到征求国旗图案的消息后,经过长时间的冥思苦想,他最终从沪剧唱词“盼星星,盼月亮,盼来中国共产党”中得到灵感,以五角星为国旗图案主体,向筹备小组提交了他的“红地五星旗”的草图。自通知发布以来,筹备小组收到大约3000幅应征国旗图案,并从中选出38幅供政协第一次全体会议讨论,曾联松的设计方案原本不在其列,在田汉的主张下重新入选。

经过与会代表的一系列反复且审慎的讨论,这第32号草图——红地五星旗被修改删去大星中的镰刀斧头图案,此后经过全国政协第一次全体会议通过,正式成为了中华人民共和国国旗。1949年9月27日,全国政协第一届全体会议上通过的《关于中华人民共和国国都、纪年、国歌、国旗的决议》中,第四点规定:“全体一致通过:中华人民共和国的国旗为红地五星旗,象征中国革命人民大团结。”从1949年10月1日新中国诞生那天起,五星红旗便飘遍神州大地,成为新中国的象征。

二、国歌与聂耳

国歌的作曲者为聂耳。

聂耳,原名聂守信,字子义。1912年2月15日出生于昆明甬道街72号“成春堂”中药店内。四岁丧父,全家靠母亲继续行医维持生活。小时候的聂耳对音乐表现出极大兴趣,他参加合唱团,自导自演自配乐歌剧,创作影片剧本。

聂耳在读书的过程中,读到了马列思想,也卷入了时代洪流。聂耳在省师读高中的前后,正是中国和云南政局大变动的时期。聂耳作为思想进步的学生,也在不断思考家国命运,社会现实。在这期间,马列思想对其产生了十分深刻的影响。

1935年,日本企图破坏《塘沽协定》,进一步吞并华北。当时,著名的剧作家田汉、阳翰笙等人已被国民党逮捕入狱。周扬和夏衍等仍在上海坚持文艺领导工作。就是内忧外患的情况下,田汉所写剧本的《风云儿女》的主题歌义勇军进行曲诞生了。

后来由于国民党对左翼文艺的“围剿”,聂耳被迫前往日本躲避,1935年4月,聂耳抵达日本,7月17日,在藤泽市鹄沼海滨游泳溺水身亡,结束了其壮阔的一生。8月,聂耳的骨灰由同乡好友送回上海。1937年10月,由其亲属将骨灰安葬于昆明西山高峣。1980年5月,聂耳墓迁葬于今址。

人民音乐家”聂耳琴上的旋律,挚友田汉笔下的雄词,全国人民的传颂,党中央的决策与立法保护……国歌的每一步都是一帧史诗的画面,记载着我们中华人民共和国的力量与气概,我们中华民族的抗争与精神。

国歌及其背后的故事中,有着天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀;有着视死如归、宁死不屈的民族气节;有着不畏强暴、血战到底的英雄气概;有着百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。这些都是其成为国歌的理由,也都是其永远的国歌精神。

了解国歌,唱好国歌,民族气魄,化为音韵,天地长存。

责任编辑:周云 发布日期:2024-02-19 关注:

大学社会实践推荐

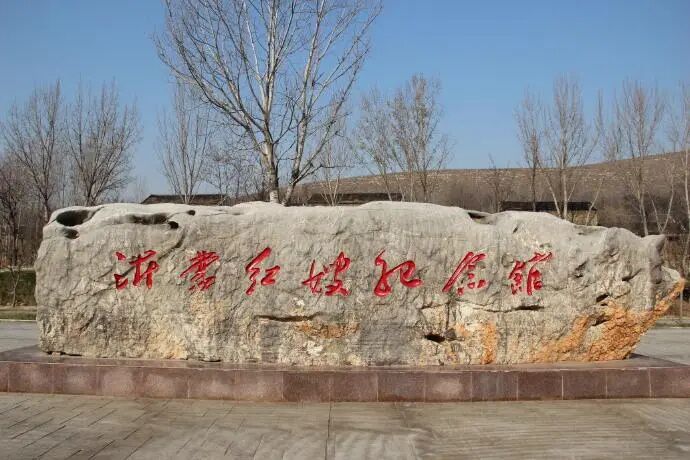

- 弘扬沂蒙精神,传承红色基因

- 为进一步了解“红嫂”故事,弘扬沂蒙精神,2024年1月28日,曲阜师范大学地理与旅游学院“文化大美,今人共守”实践队成员来到沂蒙红嫂

- 大学社会实践 02-19

- 聆听沂蒙小调,回望光辉岁月

- 为深刻体悟红色教育,弘扬沂蒙精神,2024年2月16日,曲阜师范大学地理与旅游学院“文化大美,今人共守”实践队成员来到《沂蒙山小调》

- 大学社会实践 02-19

- 深蓝学院开展“扎根基层卫生,共建健康中国“寒假社会实践活动

- 随着乡村振兴战略的不断推进,深蓝学院的刘康凯同学积极响应国家号召,于寒假期间参与了以“扎根基层卫生,共建健康中国”为主题的寒假

- 大学社会实践 02-19

- 公益路上,你我偕行

- 大学社会实践 02-19

- 勇辟前路投身公益,联系基层聚力青春

- 大学社会实践 02-19

- 海阳大秧歌:热烈欢快的民间舞蹈盛宴

- 大学社会实践 02-19

- 广西学子:入村探访茶业  赋能乡村振兴

- 为了深入了解广西桂平茶产业的发展状况,为乡村振兴注入新的活力2024年1月至2月广西师范大学“茶道同心”社会实践队前往桂平市西山,深

- 大学社会实践 02-19

- 安财学子实地勘:探寻社区快递现状,践行城市环保理念

- 安徽财经大学实践团来到绿地花都社区进行社会实践,对快递包装及回收问题进行了实地调研。

- 大学社会实践 02-19

- 曲园学子进社区:宣传环保意识,共赴美好生活

- 大学社会实践 02-19

- 乡伴水利,润泽心田—— 河海学子赴南京市六合区开展实地调研

- 大学社会实践 02-19

- 回顶部Beplay手机登录网址

©版权所有