Beplay手机登录网址

,社会实践报告投稿平台

“普法慰民情,德育润人心”—湖南师范大学法学院暑期三下乡

发布时间:2024-07-12 阅读:

2024年暑期,“普法慰民情,德育润人心”—湖南师范大学法学院暑期实践团“法治相约”队在绥宁县关峡镇调研村民法治意识、村内法治工作开展情况并为村民开展讲座。期间与村干部进行深入交流,参观调解机构,感受基层干部在乡村法治建设的的重要作用。

深入了解村民的法治意识水平,才能制定更有针对性的法治宣传教育策略。队员们深入每家每户,发放了大量的问卷。调研队员们通过精心设计的问卷,对不同年龄、职业和教育背景的居民进行了广泛调查。内容涉及对法律法规的了解程度、守法习惯、寻求法律援助的意识等方面。此次调查旨在为制定更具针对性的法治宣传教育策略提供科学依据,以进一步提升居民的法治意识,推动地区法治建设。在发放问卷的同时,队员对居民的疑问作出解答,进行普法教育。

图为实践队员对村民进行问卷调查 摄影:刘琳

基层法治建设是普法宣传的“最后一公里”,为推动法治宣传,实践队员在大园村组织了关于农村宅基地纠纷的普法讲座,结合实际案例以案释法,深入浅出地为村民们普及宅基地使用和面对纠纷时应当如何理智处理等问题。当地村民表示通过这次讲座能感受到法律对村民权益的有力保护,希望能组织更多此类活动。我们也希望以此次普法讲座为契机,推动法治知识深入基层土壤。

图为实践队员为村民进行关于宅基地纠纷的普法讲座 摄影:刘琳

基层干部协同努力,致力助推基层法治更进一步。在农村纠纷解决线路中,村委会发挥核心作用。为进一步了解基层法治状况,实践队员对大园村的村干部进行了采访。村干部表示,一般的纠纷都会先由村委会调解,村干部会积极有效介入纠纷之中,只有调解不成才会上报县城。遵循大事化小、小事化了的原则,将纠纷尽量解决在基层。村干部实施调解权力的同时,也明确权力行使的边界,只介入民事纠纷,刑事和行政纠纷则不在村委会的调节范围之内通过村干部的协同发力,实现规范化的基层纠纷解决方式。

图为实践队员采访村干部 摄影:刘琳

村干部身处基层,往往能够及时了解纠纷状况并迅速介入,为村民提供便捷高效的解决途径,由于熟悉村情民意,能够准确把握矛盾关键,提出切实可行的方案。调研期间,队员参观了大园村村干部设立的完善的调解机构,机构配备了齐全的办公设施和专门的调解场所,建立了规范的调解流程,从受理、取证到协商调解各过程衔接流畅。杨文淼书记带着队员阅览了大园村的纠纷调解记录并表示:“村干部进行调解可以降低村民解决纠纷的成本,维护村民间的乡情,避免关系破裂。同时在处理过程中,对村民进行教育引导,也增强大家的法治意识。”

图为实践队员阅览大园村农村纠纷调解记录 摄影:刘琳

清廉守初心,正气润心田。当地村干部还领着我们实践团队参观了当地的廉政建设,在邵阳市清廉文化教育基地——四知堂中,队员们欣赏了宣传廉政文化的花鼓戏,也领略了当地廉政文化的发展。浸润于深厚的廉洁文化中,队员们深感当地干部的严格自我约束。

图为实践团队员参观大园村廉政建设 摄影:刘琳

(作者:刘昀琛、康鹏纬;摄影:刘琳)

深入了解村民的法治意识水平,才能制定更有针对性的法治宣传教育策略。队员们深入每家每户,发放了大量的问卷。调研队员们通过精心设计的问卷,对不同年龄、职业和教育背景的居民进行了广泛调查。内容涉及对法律法规的了解程度、守法习惯、寻求法律援助的意识等方面。此次调查旨在为制定更具针对性的法治宣传教育策略提供科学依据,以进一步提升居民的法治意识,推动地区法治建设。在发放问卷的同时,队员对居民的疑问作出解答,进行普法教育。

图为实践队员对村民进行问卷调查 摄影:刘琳

基层法治建设是普法宣传的“最后一公里”,为推动法治宣传,实践队员在大园村组织了关于农村宅基地纠纷的普法讲座,结合实际案例以案释法,深入浅出地为村民们普及宅基地使用和面对纠纷时应当如何理智处理等问题。当地村民表示通过这次讲座能感受到法律对村民权益的有力保护,希望能组织更多此类活动。我们也希望以此次普法讲座为契机,推动法治知识深入基层土壤。

图为实践队员为村民进行关于宅基地纠纷的普法讲座 摄影:刘琳

基层干部协同努力,致力助推基层法治更进一步。在农村纠纷解决线路中,村委会发挥核心作用。为进一步了解基层法治状况,实践队员对大园村的村干部进行了采访。村干部表示,一般的纠纷都会先由村委会调解,村干部会积极有效介入纠纷之中,只有调解不成才会上报县城。遵循大事化小、小事化了的原则,将纠纷尽量解决在基层。村干部实施调解权力的同时,也明确权力行使的边界,只介入民事纠纷,刑事和行政纠纷则不在村委会的调节范围之内通过村干部的协同发力,实现规范化的基层纠纷解决方式。

图为实践队员采访村干部 摄影:刘琳

村干部身处基层,往往能够及时了解纠纷状况并迅速介入,为村民提供便捷高效的解决途径,由于熟悉村情民意,能够准确把握矛盾关键,提出切实可行的方案。调研期间,队员参观了大园村村干部设立的完善的调解机构,机构配备了齐全的办公设施和专门的调解场所,建立了规范的调解流程,从受理、取证到协商调解各过程衔接流畅。杨文淼书记带着队员阅览了大园村的纠纷调解记录并表示:“村干部进行调解可以降低村民解决纠纷的成本,维护村民间的乡情,避免关系破裂。同时在处理过程中,对村民进行教育引导,也增强大家的法治意识。”

图为实践队员阅览大园村农村纠纷调解记录 摄影:刘琳

清廉守初心,正气润心田。当地村干部还领着我们实践团队参观了当地的廉政建设,在邵阳市清廉文化教育基地——四知堂中,队员们欣赏了宣传廉政文化的花鼓戏,也领略了当地廉政文化的发展。浸润于深厚的廉洁文化中,队员们深感当地干部的严格自我约束。

图为实践团队员参观大园村廉政建设 摄影:刘琳

(作者:刘昀琛、康鹏纬;摄影:刘琳)

作者:刘昀琛 康鹏纬 来源:湖南师范大学法学院“法治相约”三下乡实践队伍

责编:Beplay手机登录网址

周云

大学社会实践推荐

- 长安大学赴直罗镇战役纪念馆:追寻红色足迹,汲取奋进力量

- 7月12日,长安大学赴陕西延安“寻根革命文化圣地•讲好行走思政大课”暑期社会实践队在前往延安直罗镇战役烈士陵园参观学习,感悟

- 大学社会实践 07-14

- 山东建筑大学承艺匠心实践队暑期社会实践——纸艺传承 匠心独运

-  为加强文化遗产保护传承,弘扬中华优秀传统文化,山东建筑大学承艺匠心实践队展开以“传承经典照亮未来”为主题的暑期社会实践活

- 大学社会实践 07-14

- 倾听革命历史声,筑牢红色理想基

- 7月11日,长安大学赴陕西延安“寻根革命文化圣地•讲好行走思政大课”暑期社会实践队奔赴八路军西安办事处纪念馆开展了“三下乡”

- 大学社会实践 07-14

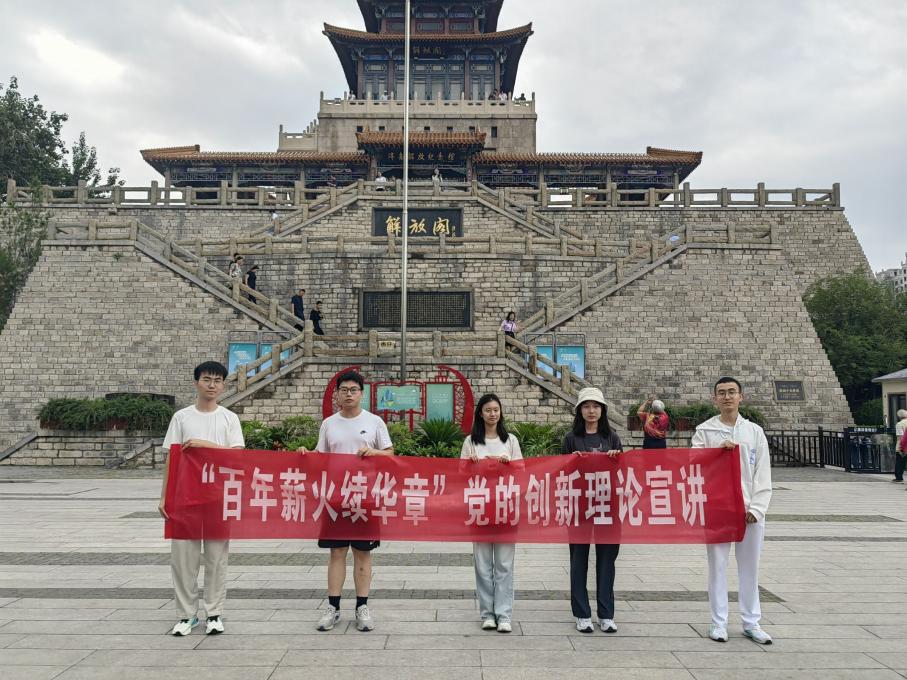

- “百年薪火续华章”党的创新理论宣讲团赴解放阁开展红色景点参观活动

- 大学社会实践 07-14

- “百年薪火续华章”党的创新理论宣讲团赴七西社区开展党员采访活动

- 大学社会实践 07-14

- 山东大学“百年薪火续华章”党的创新理论宣讲专项社会实践队开展前期工作会议

- 大学社会实践 07-14

- 童心筑梦,爱伴成长

- 大学社会实践 07-14

- 传承红色文化,再续时代风华

- 百年征程历久弥新,文化星火代代相传。为传承红色文化,弘扬民族精神,守护华夏净土,7月14日上午,川北医学院临床医学院暨动物科研学

- 大学社会实践 07-14

- 河海大学“碧水络常,幸福‘河’你”调研团圆满收官:武进区开展幸福河湖建设普及宣传活动

- 大学社会实践 07-14

- 产学研共绘碧水新卷:“碧水络常,幸福‘河’你”调研团与武进区水利局共创幸福河湖建设新蓝

- 大学社会实践 07-14

- 回顶部Beplay手机登录网址

©版权所有