Beplay手机登录网址

,社会实践报告投稿平台

溯源百年越剧,感知蔚然越韵|南京邮电大学“嵊州邮梦人”调研越剧发展历程

发布时间:2024-07-13 阅读:

文化是一个国家、一个民族的灵魂,文化兴则国家兴,文化强则民族强。习近平总书记指出:“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,我们在新时代新的文化使命。”新时代以来,我国文化事业发展不断呈现新气象、开创新局面,社会主义文化强国建设迈出坚实步伐。为贯彻落实习近平文化思想,南京邮电大学“嵊州邮梦人”社会实践团于2024年7月12日走进嵊州市越剧博物馆,溯源百年越剧,探索新时代下科技与传统越剧融合的新篇章,为越剧传承注入全新动力。

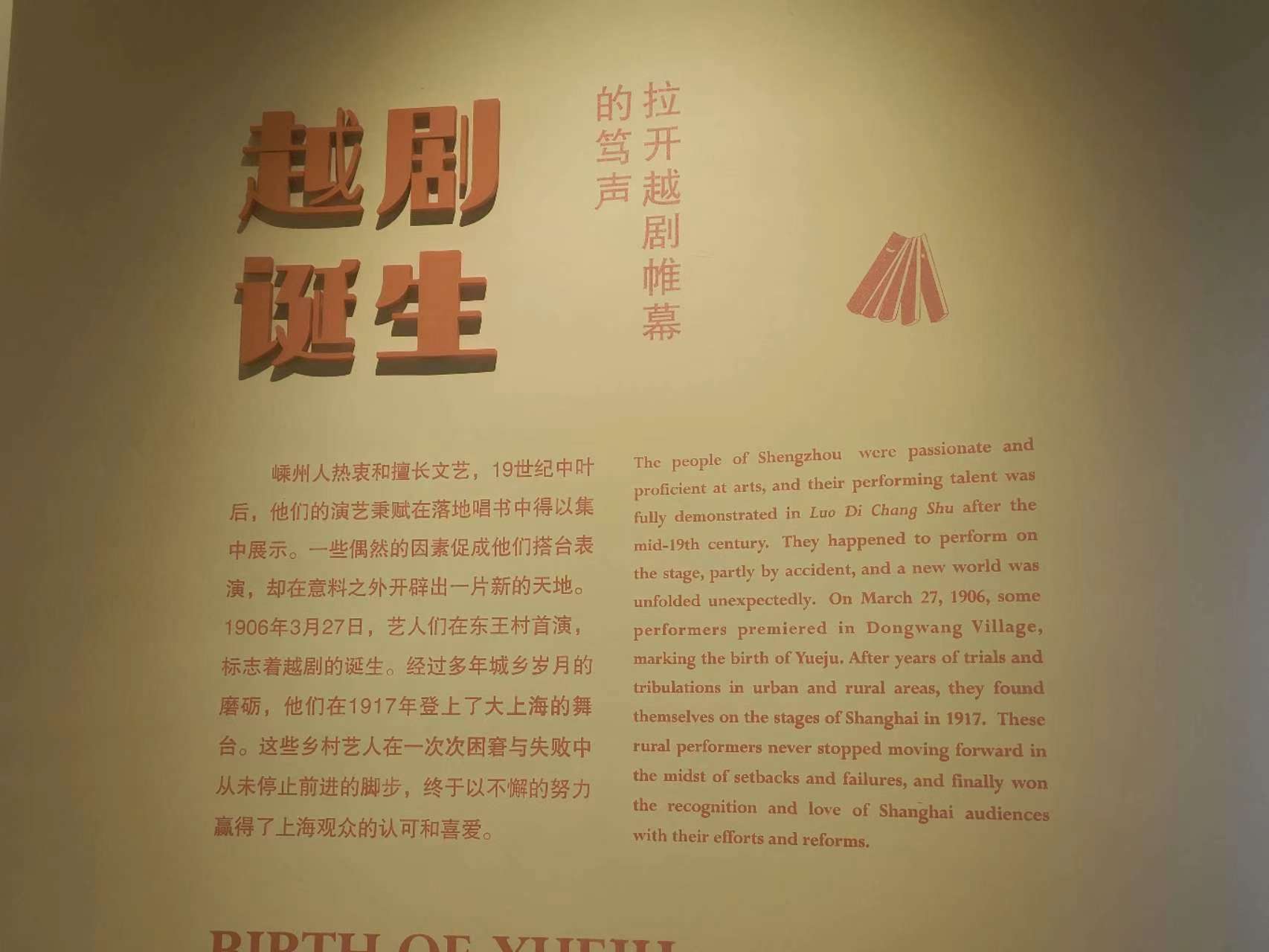

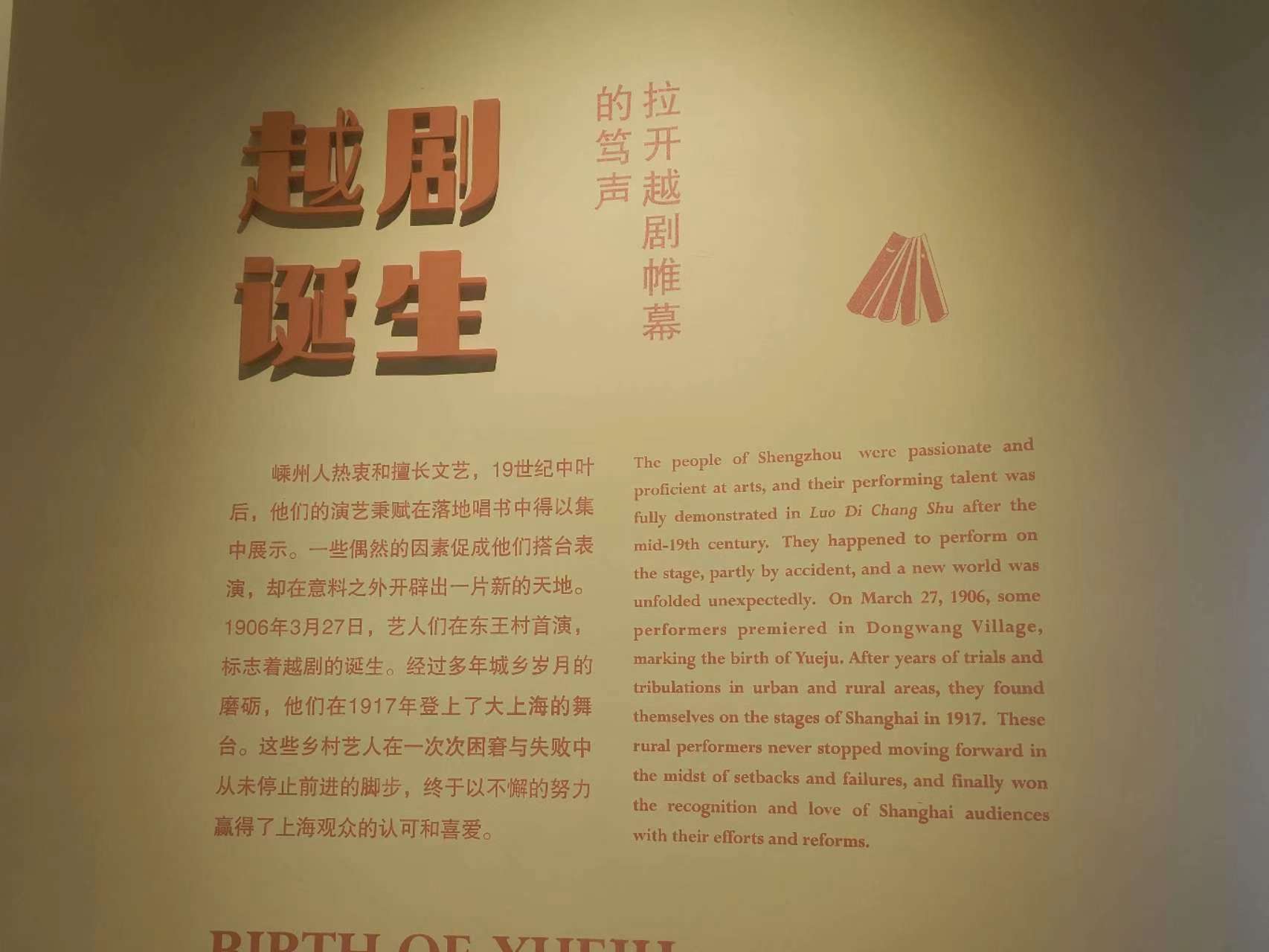

在浙江省嵊州市甘霖镇的东王村,一段跨越百年的文化传奇在这里悄然绽放——中国第二国剧,正是从这里起源并走向全国,乃至世界。回溯1906年的春天,那是一个充满生机与希望的季节。在东王村的一片田野上,几位嵊州说唱艺人用简陋的稻桶和门板搭起了一个简易的戏台,身着朴素的戏服,开始了他们的表演。这次看似不起眼的演出,却标志着中国越剧的正式诞生。李世泉、李茂正、袁福生、高炳火等艺人们,用他们那充满乡土气息的歌声,将“落地唱书”这一民间艺术形式,以戏曲的形式呈现在了乡亲们眼前。自那以后,越剧在东王村这片肥沃的土地上生根发芽,逐渐发展壮大。

在越剧博物馆的一隅,特别设立了一个引人深思的展区——“田头歌唱”,这里不仅是历史的回响,更是越剧艺术诞生之初那片纯净土壤的深情再现。团队成员们怀揣着对传统文化的敬畏与好奇,纷纷驻足于此,共同探寻越剧这一璀璨文化瑰宝的最初形态。

展区内,一幅幅精心布置的图文资料,仿佛一幅幅生动的历史画卷,缓缓展开在参观者面前。这些珍贵的影像与文字,不仅记录了“田头歌唱”这一独特文化现象的点点滴滴,更深刻揭示了越剧艺术如何从田间地头的朴素吟唱中汲取养分,逐渐成长为一门深受大众喜爱的戏曲艺术。

实践团成员们细细感受这些文字,仿佛穿越时空,回到了那个充满劳作与欢笑的年代。团队成员了解到,在那个物质条件相对匮乏的时代,农民们在田间地头劳作之余,常常以歌声来抒发情感、缓解疲劳。这些简单而真挚的歌声,虽然未经雕琢,却蕴含着无尽的艺术潜力,它们如同一颗颗种子,在农民们的汗水中生根发芽,最终孕育出了越剧这一朵绚丽的艺术之花。

“田头歌唱”不仅是农民们劳作之余的休闲娱乐,更是越剧艺术萌芽的摇篮。在这里,越剧的唱腔、表演形式乃至剧目内容都逐渐得到了初步的锤炼与丰富。农民们的即兴创作、口耳相传,为越剧艺术注入了源源不断的生命力,使其能够在历史的长河中不断传承与发展。

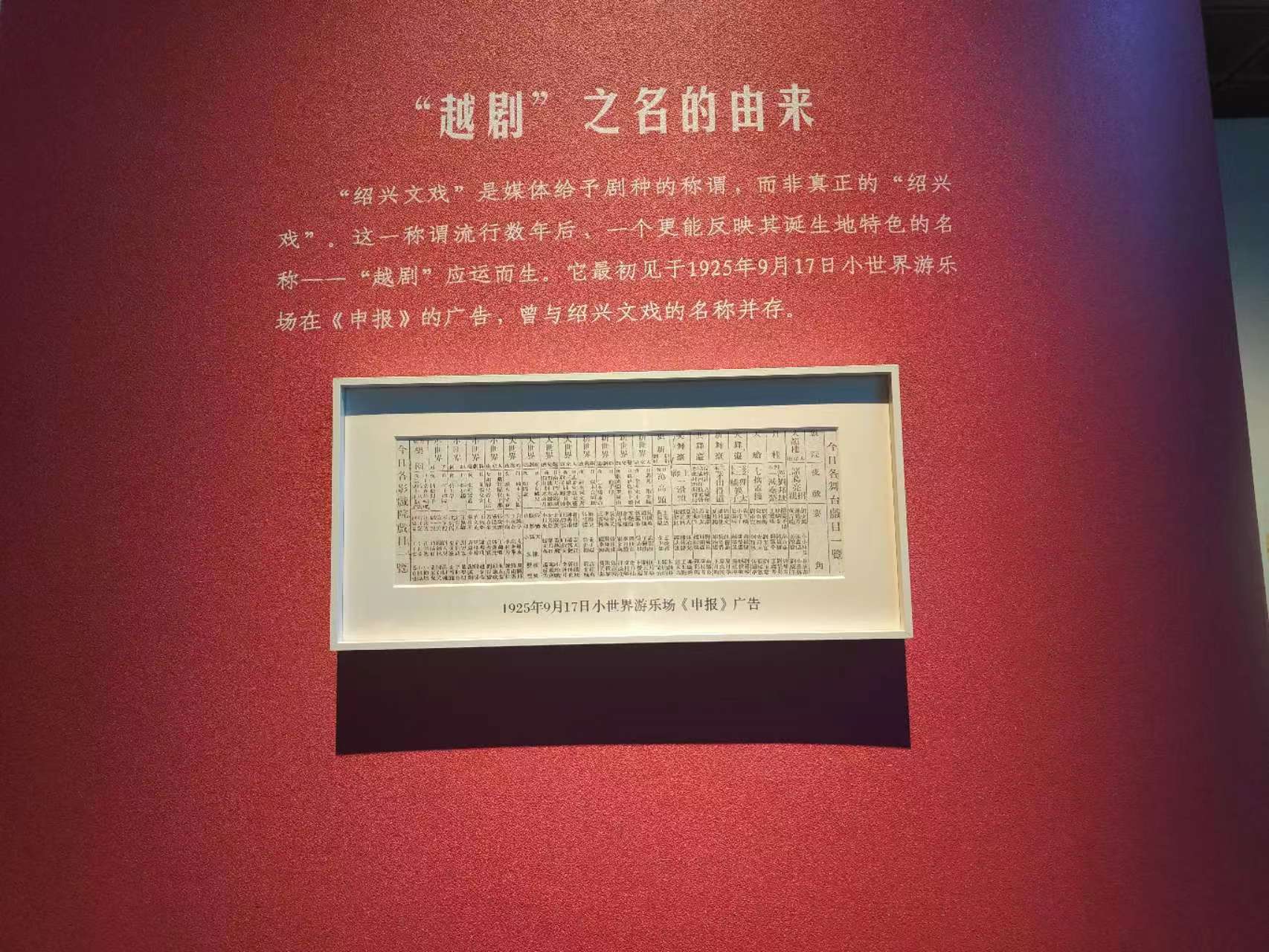

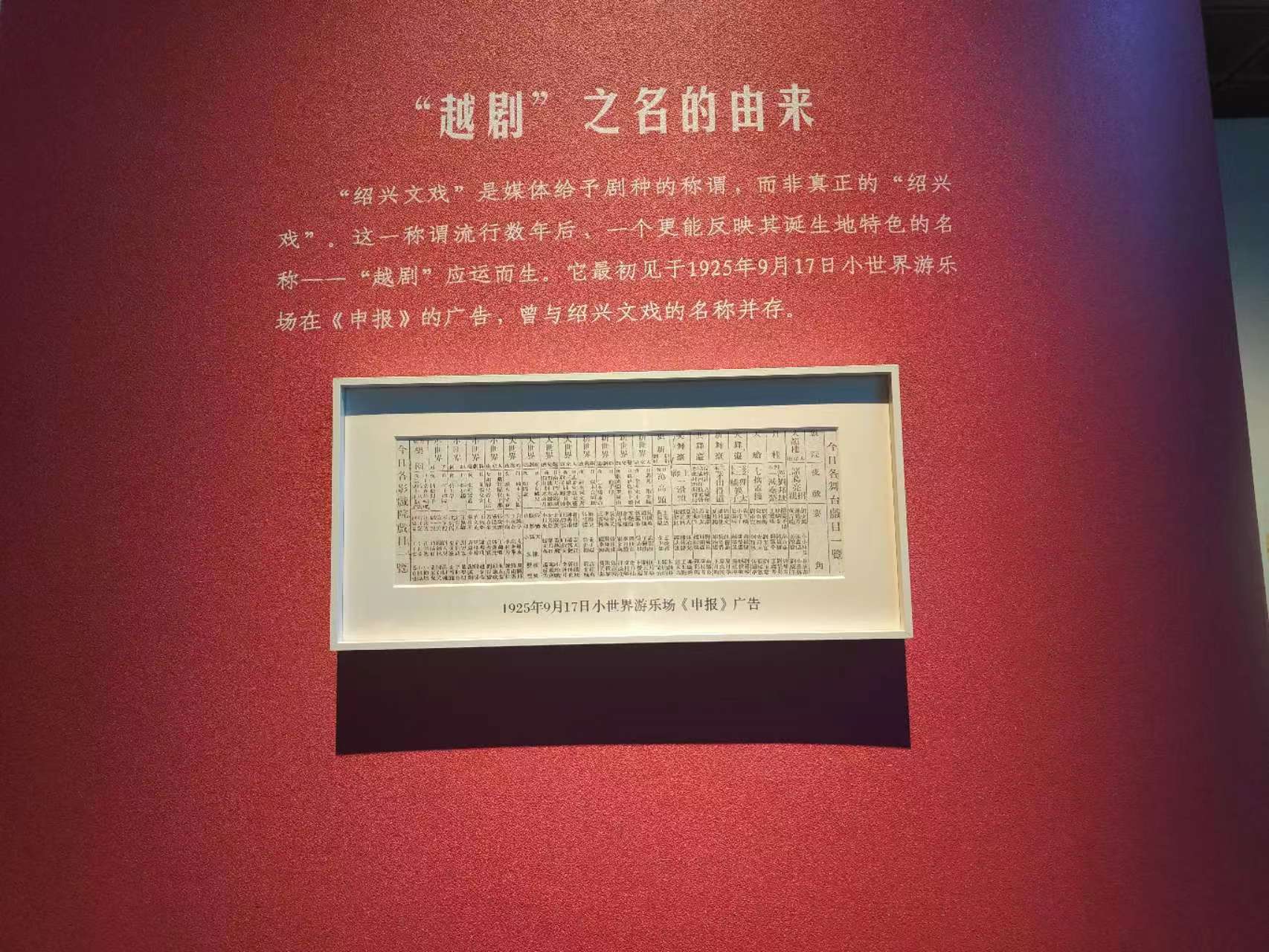

在新中国破晓前夕,越剧经历了绍兴文戏、解放前女子越剧等多个阶段,逐渐深入人心,成为大众所喜爱的艺术形式,“越剧”一名也越来越多地被使用并为人们所熟知。解放之后,沐浴着新时代的春风,越剧迎来了蓬勃发展的黄金期,在这一时期,民间涌现出了许多经典剧目和杰出表演艺术家,艺术形式和内容不断创新,越剧的影响力达到了新的高度。

如今,新兴科技渗透进生活的每个角落,传统越剧也在与新技术的碰撞中向未来迈进。近日,嵊州博物馆最新推出的越剧AI换脸体验项目,依托深度学习、图像识别等尖端算法,为参观者打造了一场前所未有的越剧艺术沉浸式体验。

该项目巧妙地人工智能与越剧这一传统艺术形式相结合,利用高精度的人脸识别技术和逼真的图像处理算法,实现了参与者面部特征与越剧经典角色之间的无缝融合。参观者只需简单几步操作,便能“变身”为舞台上的越剧名角,仿佛穿越时空,亲身体验越剧艺术的独特韵味与深厚文化底蕴。

进入体验区,参观者首先会被一块高清触控屏幕所吸引。屏幕上,精选的越剧经典角色形象栩栩如生,等待着与他们的面容相融合。通过简单的面部扫描与识别,AI系统迅速捕捉并分析参与者的面部特征,随后,在复杂的算法驱动下,将参与者的面容与角色形象进行精准匹配与融合。短短数秒间,一个全新的、融合了参与者个人特色的越剧角色便跃然屏上。

此次越剧AI换脸体验项目的推出,不仅是人工智能技术在文化领域的一次成功应用,更是对越剧这一非物质文化遗产传承与弘扬的一次有力推动。通过科技的力量,越剧艺术得以以更加生动、直观的方式展现在公众面前,吸引了更多年轻人的关注和喜爱。同时,该项目也为越剧文化的传承与发展注入了新的活力与可能性,让这一传统艺术形式在现代社会中焕发出更加璀璨的光芒。

此次调研活动,不仅是一次对越剧文化的深入了解,更是一次科技与传统文化融合的新探索。南京邮电大学的“邮梦人”们将自身专业优势与乡村振兴的实际需求相结合,提出了利用AI技术助力越剧文化传承与创新的新思路。他们表示,未来将继续深化与越剧博物馆的合作,共同研发更多基于AI技术的越剧文化传承项目,如智能唱腔分析、虚拟角色表演等,为越剧艺术的传承与发展贡献科技力量。

在浙江省嵊州市甘霖镇的东王村,一段跨越百年的文化传奇在这里悄然绽放——中国第二国剧,正是从这里起源并走向全国,乃至世界。回溯1906年的春天,那是一个充满生机与希望的季节。在东王村的一片田野上,几位嵊州说唱艺人用简陋的稻桶和门板搭起了一个简易的戏台,身着朴素的戏服,开始了他们的表演。这次看似不起眼的演出,却标志着中国越剧的正式诞生。李世泉、李茂正、袁福生、高炳火等艺人们,用他们那充满乡土气息的歌声,将“落地唱书”这一民间艺术形式,以戏曲的形式呈现在了乡亲们眼前。自那以后,越剧在东王村这片肥沃的土地上生根发芽,逐渐发展壮大。

在越剧博物馆的一隅,特别设立了一个引人深思的展区——“田头歌唱”,这里不仅是历史的回响,更是越剧艺术诞生之初那片纯净土壤的深情再现。团队成员们怀揣着对传统文化的敬畏与好奇,纷纷驻足于此,共同探寻越剧这一璀璨文化瑰宝的最初形态。

展区内,一幅幅精心布置的图文资料,仿佛一幅幅生动的历史画卷,缓缓展开在参观者面前。这些珍贵的影像与文字,不仅记录了“田头歌唱”这一独特文化现象的点点滴滴,更深刻揭示了越剧艺术如何从田间地头的朴素吟唱中汲取养分,逐渐成长为一门深受大众喜爱的戏曲艺术。

实践团成员们细细感受这些文字,仿佛穿越时空,回到了那个充满劳作与欢笑的年代。团队成员了解到,在那个物质条件相对匮乏的时代,农民们在田间地头劳作之余,常常以歌声来抒发情感、缓解疲劳。这些简单而真挚的歌声,虽然未经雕琢,却蕴含着无尽的艺术潜力,它们如同一颗颗种子,在农民们的汗水中生根发芽,最终孕育出了越剧这一朵绚丽的艺术之花。

“田头歌唱”不仅是农民们劳作之余的休闲娱乐,更是越剧艺术萌芽的摇篮。在这里,越剧的唱腔、表演形式乃至剧目内容都逐渐得到了初步的锤炼与丰富。农民们的即兴创作、口耳相传,为越剧艺术注入了源源不断的生命力,使其能够在历史的长河中不断传承与发展。

在新中国破晓前夕,越剧经历了绍兴文戏、解放前女子越剧等多个阶段,逐渐深入人心,成为大众所喜爱的艺术形式,“越剧”一名也越来越多地被使用并为人们所熟知。解放之后,沐浴着新时代的春风,越剧迎来了蓬勃发展的黄金期,在这一时期,民间涌现出了许多经典剧目和杰出表演艺术家,艺术形式和内容不断创新,越剧的影响力达到了新的高度。

如今,新兴科技渗透进生活的每个角落,传统越剧也在与新技术的碰撞中向未来迈进。近日,嵊州博物馆最新推出的越剧AI换脸体验项目,依托深度学习、图像识别等尖端算法,为参观者打造了一场前所未有的越剧艺术沉浸式体验。

该项目巧妙地人工智能与越剧这一传统艺术形式相结合,利用高精度的人脸识别技术和逼真的图像处理算法,实现了参与者面部特征与越剧经典角色之间的无缝融合。参观者只需简单几步操作,便能“变身”为舞台上的越剧名角,仿佛穿越时空,亲身体验越剧艺术的独特韵味与深厚文化底蕴。

进入体验区,参观者首先会被一块高清触控屏幕所吸引。屏幕上,精选的越剧经典角色形象栩栩如生,等待着与他们的面容相融合。通过简单的面部扫描与识别,AI系统迅速捕捉并分析参与者的面部特征,随后,在复杂的算法驱动下,将参与者的面容与角色形象进行精准匹配与融合。短短数秒间,一个全新的、融合了参与者个人特色的越剧角色便跃然屏上。

此次越剧AI换脸体验项目的推出,不仅是人工智能技术在文化领域的一次成功应用,更是对越剧这一非物质文化遗产传承与弘扬的一次有力推动。通过科技的力量,越剧艺术得以以更加生动、直观的方式展现在公众面前,吸引了更多年轻人的关注和喜爱。同时,该项目也为越剧文化的传承与发展注入了新的活力与可能性,让这一传统艺术形式在现代社会中焕发出更加璀璨的光芒。

此次调研活动,不仅是一次对越剧文化的深入了解,更是一次科技与传统文化融合的新探索。南京邮电大学的“邮梦人”们将自身专业优势与乡村振兴的实际需求相结合,提出了利用AI技术助力越剧文化传承与创新的新思路。他们表示,未来将继续深化与越剧博物馆的合作,共同研发更多基于AI技术的越剧文化传承项目,如智能唱腔分析、虚拟角色表演等,为越剧艺术的传承与发展贡献科技力量。

作者:柯卉芯 厉文轩 来源:潘翌璇 舒智健 唐一能 汤奕晨 郭旭婧

责编:Beplay手机登录网址

周云

大学社会实践推荐

- 长安大学赴直罗镇战役纪念馆:追寻红色足迹,汲取奋进力量

- 7月12日,长安大学赴陕西延安“寻根革命文化圣地•讲好行走思政大课”暑期社会实践队在前往延安直罗镇战役烈士陵园参观学习,感悟

- 大学社会实践 07-14

- 山东建筑大学承艺匠心实践队暑期社会实践——纸艺传承 匠心独运

-  为加强文化遗产保护传承,弘扬中华优秀传统文化,山东建筑大学承艺匠心实践队展开以“传承经典照亮未来”为主题的暑期社会实践活

- 大学社会实践 07-14

- 倾听革命历史声,筑牢红色理想基

- 7月11日,长安大学赴陕西延安“寻根革命文化圣地•讲好行走思政大课”暑期社会实践队奔赴八路军西安办事处纪念馆开展了“三下乡”

- 大学社会实践 07-14

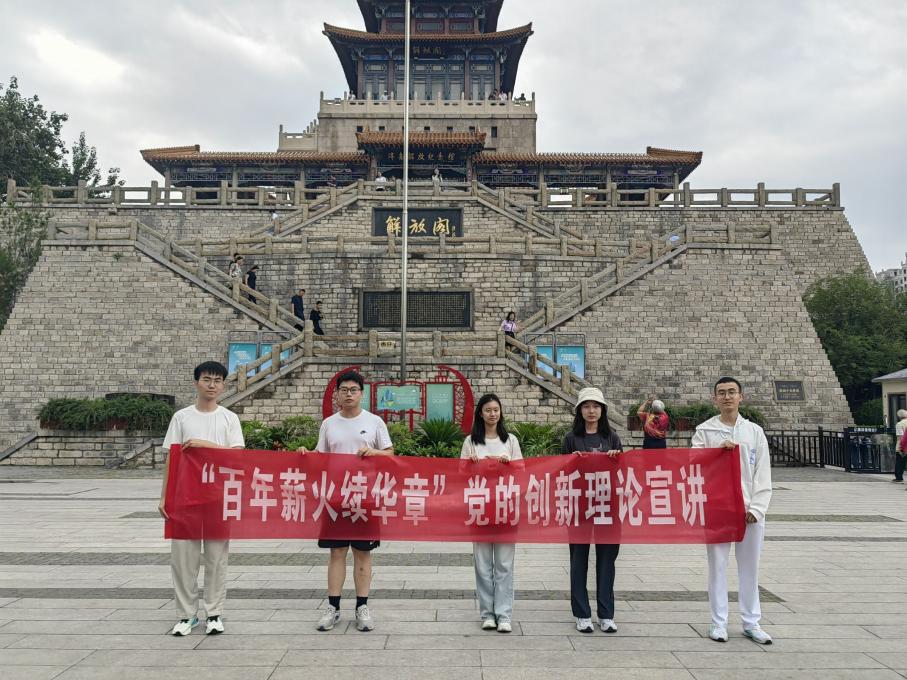

- “百年薪火续华章”党的创新理论宣讲团赴解放阁开展红色景点参观活动

- 大学社会实践 07-14

- “百年薪火续华章”党的创新理论宣讲团赴七西社区开展党员采访活动

- 大学社会实践 07-14

- 山东大学“百年薪火续华章”党的创新理论宣讲专项社会实践队开展前期工作会议

- 大学社会实践 07-14

- 童心筑梦,爱伴成长

- 大学社会实践 07-14

- 传承红色文化,再续时代风华

- 百年征程历久弥新,文化星火代代相传。为传承红色文化,弘扬民族精神,守护华夏净土,7月14日上午,川北医学院临床医学院暨动物科研学

- 大学社会实践 07-14

- 河海大学“碧水络常,幸福‘河’你”调研团圆满收官:武进区开展幸福河湖建设普及宣传活动

- 大学社会实践 07-14

- 产学研共绘碧水新卷:“碧水络常,幸福‘河’你”调研团与武进区水利局共创幸福河湖建设新蓝

- 大学社会实践 07-14

- 回顶部Beplay手机登录网址

©版权所有