Beplay手机登录网址

,社会实践报告投稿平台

重庆师范大学生命科学学院“耕培启润”志愿服务团深入酉阳县探寻非遗文化——阳戏 2024年7月13日,重庆师范大学生命科学学院的“耕培启润”志愿服务团赴酉阳县小河镇桃坡村进行了文化寻访之旅——探寻

发布时间:2024-07-14 阅读:

重庆师范大学生命科学学院“耕培启润”志愿服务团深入酉阳县探寻非遗文化——阳戏

2024年7月13日,重庆师范大学生命科学学院的“耕培启润”志愿服务团赴酉阳县小河镇桃坡村进行了文化寻访之旅——探寻并传承当地非物质文化遗产——阳戏。

阳戏,作为酉阳地区独特的文化瑰宝,是当地村民文化风俗的重要组成部分。然而,随着时代的变迁和现代文化的冲击,阳戏的传承和发展面临着前所未有的挑战。为此,“耕培启润”志愿服务团此行的目的,便是希望通过实地考察和亲身体验,深入了解阳戏的现状,为其传承与发展贡献青春力量。

下午,志愿服务团一行抵达桃坡村。在村长综合治理办田主任的带领下,志愿者们首先参观了当地的阳戏戏班祠堂。经过岁月的洗刷,祠堂的每一处都透露出浓厚的历史气息。盛极一时的阳戏祠堂,暂时的失去了曾经热闹与生机。破漏的瓦片,腐烂的横梁诉说着酉阳阳戏正在历史的长河中跌宕起伏,亟待振兴与发扬。

(陈师傅与服务团成员交谈)

志愿服务团成员与阳戏传承人陈师傅进行了深入的交流。陈师傅向志愿者们详细讲述了阳戏的表演内容与文化用途。阳戏,从老一辈们传下来,融入了少数民族的习俗,带有一定的神话色彩,最早可以追随到母系社会,主要为满足人们内心对神明的敬畏。阳戏是当地村民还愿的一种形式,当地村民们家中遇到不顺求平安,或求子、求姻缘时,便会开始祈愿。有时到阳戏祠堂祈愿,有时在家中进行祈愿。当村民的愿望得到神明的赐福。村民便会邀请阳戏班到家里唱阳戏进行还愿,表达对神明的敬意。

面带几抹沧桑陈师傅向服务团成员们讲述了他们班子当下面对的困难,也是阳戏当下面对困难。如:阳戏祠堂是历代阳戏传承者一直坚守的地方,这个祠堂也是请神的地方。由于祠堂只能修缮不能搬迁,所以祠堂的修建变得不那么自由,这一定程度上限制了阳戏的发展。同时,随着老一辈们渐渐离开戏台,有的才艺没有正式传承下来,而阳戏又具有请愿神明的特殊性与严肃性,使得后辈不敢随意唱一些戏份,或使用某些道具。最后,阳戏也面临着所有地方性非物质文化遗产所面临的问题——缺少新一代年轻传承者的。

听完陈师傅的讲述,志愿者们结合自己的专业知识和实践经验,现场为阳戏的传承与发展提出了许多宝贵的建议。如:思考能否以向神请愿的方式,解决道具、剧本不敢随意使用与祠堂不能搬迁的问题;设计新式服装,武打动作,在凸显阳戏优良文化精髓的同时,对阳戏进行符合当前时代发展主题的包装与宣传,使的酉阳阳戏也能够乘借互联网的东风,得到传承与发扬。

通过此次寻访活动,“耕培启润”志愿服务团不仅深入了解了阳戏这一非物质文化遗产的现状和价值,更坚定了传承和弘扬中华优秀传统文化的决心。他们表示将继续关注阳戏的传承与发展,积极参与相关活动,为弘扬中华文化、增强文化自信贡献自己的力量。

2024年7月13日,重庆师范大学生命科学学院的“耕培启润”志愿服务团赴酉阳县小河镇桃坡村进行了文化寻访之旅——探寻并传承当地非物质文化遗产——阳戏。

阳戏,作为酉阳地区独特的文化瑰宝,是当地村民文化风俗的重要组成部分。然而,随着时代的变迁和现代文化的冲击,阳戏的传承和发展面临着前所未有的挑战。为此,“耕培启润”志愿服务团此行的目的,便是希望通过实地考察和亲身体验,深入了解阳戏的现状,为其传承与发展贡献青春力量。

下午,志愿服务团一行抵达桃坡村。在村长综合治理办田主任的带领下,志愿者们首先参观了当地的阳戏戏班祠堂。经过岁月的洗刷,祠堂的每一处都透露出浓厚的历史气息。盛极一时的阳戏祠堂,暂时的失去了曾经热闹与生机。破漏的瓦片,腐烂的横梁诉说着酉阳阳戏正在历史的长河中跌宕起伏,亟待振兴与发扬。

(陈师傅与服务团成员交谈)

志愿服务团成员与阳戏传承人陈师傅进行了深入的交流。陈师傅向志愿者们详细讲述了阳戏的表演内容与文化用途。阳戏,从老一辈们传下来,融入了少数民族的习俗,带有一定的神话色彩,最早可以追随到母系社会,主要为满足人们内心对神明的敬畏。阳戏是当地村民还愿的一种形式,当地村民们家中遇到不顺求平安,或求子、求姻缘时,便会开始祈愿。有时到阳戏祠堂祈愿,有时在家中进行祈愿。当村民的愿望得到神明的赐福。村民便会邀请阳戏班到家里唱阳戏进行还愿,表达对神明的敬意。

面带几抹沧桑陈师傅向服务团成员们讲述了他们班子当下面对的困难,也是阳戏当下面对困难。如:阳戏祠堂是历代阳戏传承者一直坚守的地方,这个祠堂也是请神的地方。由于祠堂只能修缮不能搬迁,所以祠堂的修建变得不那么自由,这一定程度上限制了阳戏的发展。同时,随着老一辈们渐渐离开戏台,有的才艺没有正式传承下来,而阳戏又具有请愿神明的特殊性与严肃性,使得后辈不敢随意唱一些戏份,或使用某些道具。最后,阳戏也面临着所有地方性非物质文化遗产所面临的问题——缺少新一代年轻传承者的。

听完陈师傅的讲述,志愿者们结合自己的专业知识和实践经验,现场为阳戏的传承与发展提出了许多宝贵的建议。如:思考能否以向神请愿的方式,解决道具、剧本不敢随意使用与祠堂不能搬迁的问题;设计新式服装,武打动作,在凸显阳戏优良文化精髓的同时,对阳戏进行符合当前时代发展主题的包装与宣传,使的酉阳阳戏也能够乘借互联网的东风,得到传承与发扬。

通过此次寻访活动,“耕培启润”志愿服务团不仅深入了解了阳戏这一非物质文化遗产的现状和价值,更坚定了传承和弘扬中华优秀传统文化的决心。他们表示将继续关注阳戏的传承与发展,积极参与相关活动,为弘扬中华文化、增强文化自信贡献自己的力量。

作者:熊倩 来源:重庆师范大学生命科学学院“耕培启润”三下乡志愿服务团

责编:Beplay手机登录网址

周云

大学社会实践推荐

- 长安大学赴直罗镇战役纪念馆:追寻红色足迹,汲取奋进力量

- 7月12日,长安大学赴陕西延安“寻根革命文化圣地•讲好行走思政大课”暑期社会实践队在前往延安直罗镇战役烈士陵园参观学习,感悟

- 大学社会实践 07-14

- 山东建筑大学承艺匠心实践队暑期社会实践——纸艺传承 匠心独运

-  为加强文化遗产保护传承,弘扬中华优秀传统文化,山东建筑大学承艺匠心实践队展开以“传承经典照亮未来”为主题的暑期社会实践活

- 大学社会实践 07-14

- 倾听革命历史声,筑牢红色理想基

- 7月11日,长安大学赴陕西延安“寻根革命文化圣地•讲好行走思政大课”暑期社会实践队奔赴八路军西安办事处纪念馆开展了“三下乡”

- 大学社会实践 07-14

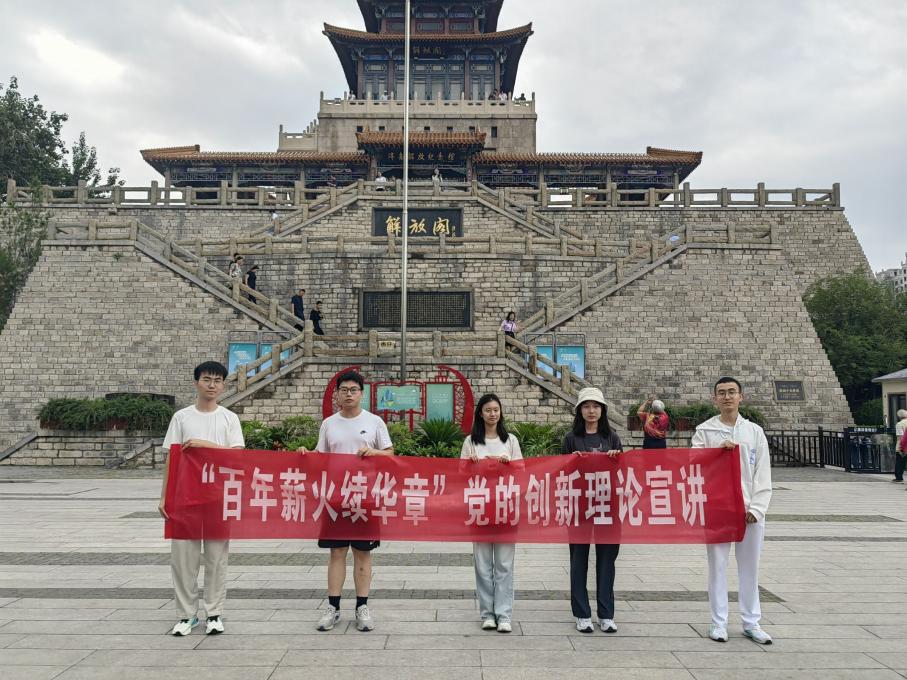

- “百年薪火续华章”党的创新理论宣讲团赴解放阁开展红色景点参观活动

- 大学社会实践 07-14

- “百年薪火续华章”党的创新理论宣讲团赴七西社区开展党员采访活动

- 大学社会实践 07-14

- 山东大学“百年薪火续华章”党的创新理论宣讲专项社会实践队开展前期工作会议

- 大学社会实践 07-14

- 童心筑梦,爱伴成长

- 大学社会实践 07-14

- 传承红色文化,再续时代风华

- 百年征程历久弥新,文化星火代代相传。为传承红色文化,弘扬民族精神,守护华夏净土,7月14日上午,川北医学院临床医学院暨动物科研学

- 大学社会实践 07-14

- 河海大学“碧水络常,幸福‘河’你”调研团圆满收官:武进区开展幸福河湖建设普及宣传活动

- 大学社会实践 07-14

- 产学研共绘碧水新卷:“碧水络常,幸福‘河’你”调研团与武进区水利局共创幸福河湖建设新蓝

- 大学社会实践 07-14

- 回顶部Beplay手机登录网址

©版权所有