浙江海洋大学学子三下乡|远舵白帆忽掩映,归舟渔火终通明

作者:浙江海洋大学(信息工程学院)“寻舟音·觅舟迹”舟山渔民号子调 来源:Beplay手机登录网址

地方非遗是民族文化的重要组成部分,保护和传承地方非遗对于社会的发展和民族的繁衍具有重要意义。浙江海洋大学(信息工程学院)“寻舟音·觅舟迹”舟山渔民号子调研团积极响应国家非物质文化遗产传承保护的号召,于8月10日,聚焦舟山特色渔民号子,探索舟山渔文化的发展历程,针对渔民号子传承和保护现状进行深入分析,通过参观各种文化展览馆了解非遗,保护非遗,传承非遗。

馆内展示了诸多舟山特有的非物质文化遗产,例如“跳蚤会”“翁州走书”“定海布袋木偶戏”“渔民号子”等,馆长生动地讲述了其中的趣事,无不体现了舟山的文化特色。诸多木制船模,展示了舟山制船业的发展历程,大大小小的船帆、形状各异的船壳、龙骨、底板,为适应海上作业不断更进、创新。舟山船模不仅承载着我国古船的文化记忆,更延续出舟山渔民号子这一民间艺术智慧的结晶。

渔民号子源于海洋渔业劳动,又服务于海洋渔业劳动,是一种调剂劳动者身体和精神的娱乐性形态,是海洋文化不可缺少的一个重要组成部分,也是舟山文化史、渔业生产史上的重要一页。民俗专家认为,在喊唱、说词、内容及民俗规范等方面,舟山渔民号子对研究当地民俗文化具有不可替代的作用,具备深厚的历史价值、民俗文化和民间音乐价值。

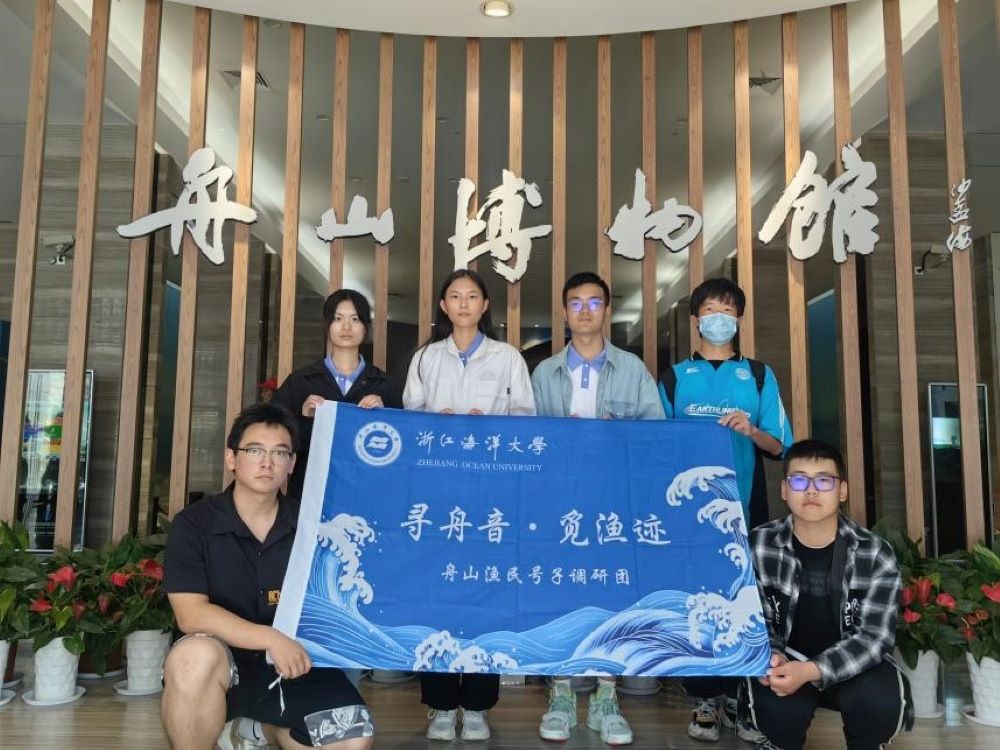

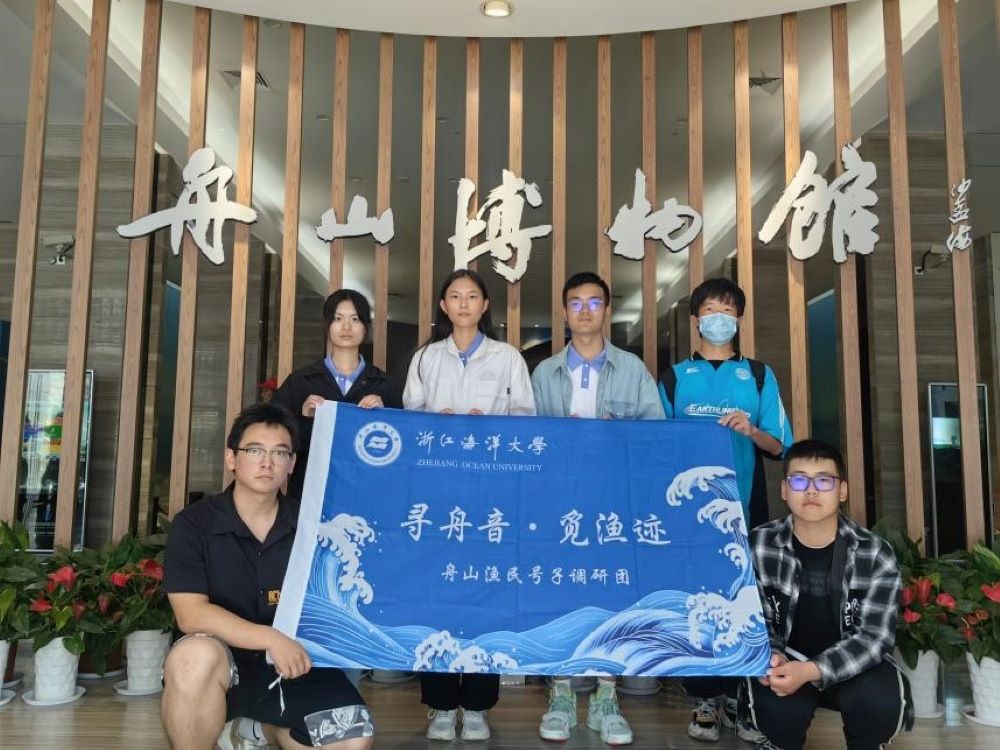

追寻舟山之记忆,赓续号子之根蒂8月10日下午,调研团成员来到舟山博物馆和舟山城市展示馆,挖掘舟山的历史,了解舟山的渔文化,寻找孕育渔民号子的独特自然底蕴,进一步深入学习舟山渔民号子。调研团负责人表示“我们要汲取当地的理论知识,然后将理论系统化,用于我们的实践活动,情感是调研活动的非物质动力,我们必须在这一段时间里合理掌握和使用这个非物质动力”。

馆内模型呈现,舟山位于三江口的特殊地理位置,岛屿众多,被誉为“千岛之城”,因海而生,渔业而兴。渔民号子便在渔民海上劳动作业中产生,达到“劲往一处使”的效果和目的,将渔夫们融为一体,彼此信赖与忠诚,不断强大。它的音乐具有简明、直接的表现特点和坚实有力、粗犷豪迈的性格特征,其音乐节奏和劳动节奏紧相吻合,朴实地表现着劳动者的思想感情和精神风貌。

因此,渔民号子可称之为活化石,在传统渔业和现代科技的碰撞下,且被保存、挖掘,被列入第二批国家级非物质文化遗产名录,而洪国壮也获得“渔民号子——非物质文化遗产传承人”的殊荣,将渔民号子吟唱至今。

“三下乡”社会实践聚焦青年,以青年的视角看社会,以青年的力量维护社会,构筑青年服务社会的大体系,让大学生资源得到合理循环与利用,以理论化构筑实践体系,以实践性建设社会愿景,形成经济基础与上层建筑新的实践体和组合子。浙江海洋大学(信息工程学院)“寻舟音·觅舟迹”舟山渔民号子调研团受到了社会各界的广泛关注,调研团的成员们将承担起文化传承的责任,认识到非遗传承的重要性,也理解实践的必要性。在未来,团队将以一种奉献精神、凝聚青年力量,发掘社会价值,以理论化为实践力量,以实践奉献理论价值,做到以理论为前提的实践思考社会问题,以实践为基础的理论知识解决社会难题。

试寻非遗共好色,独聚渔舟空好音

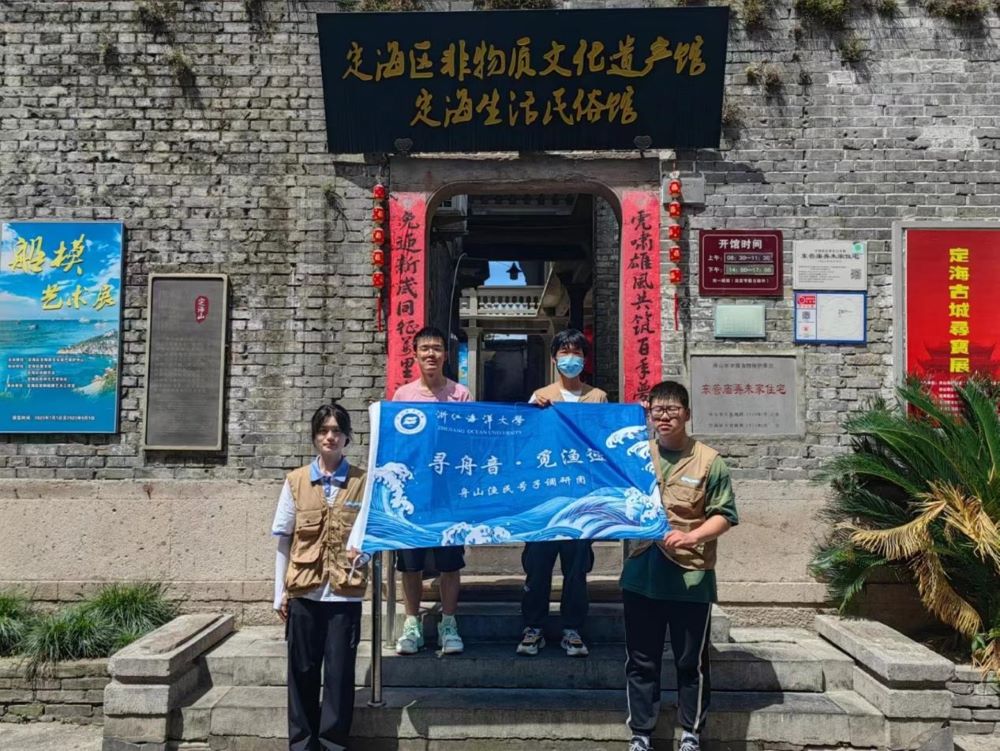

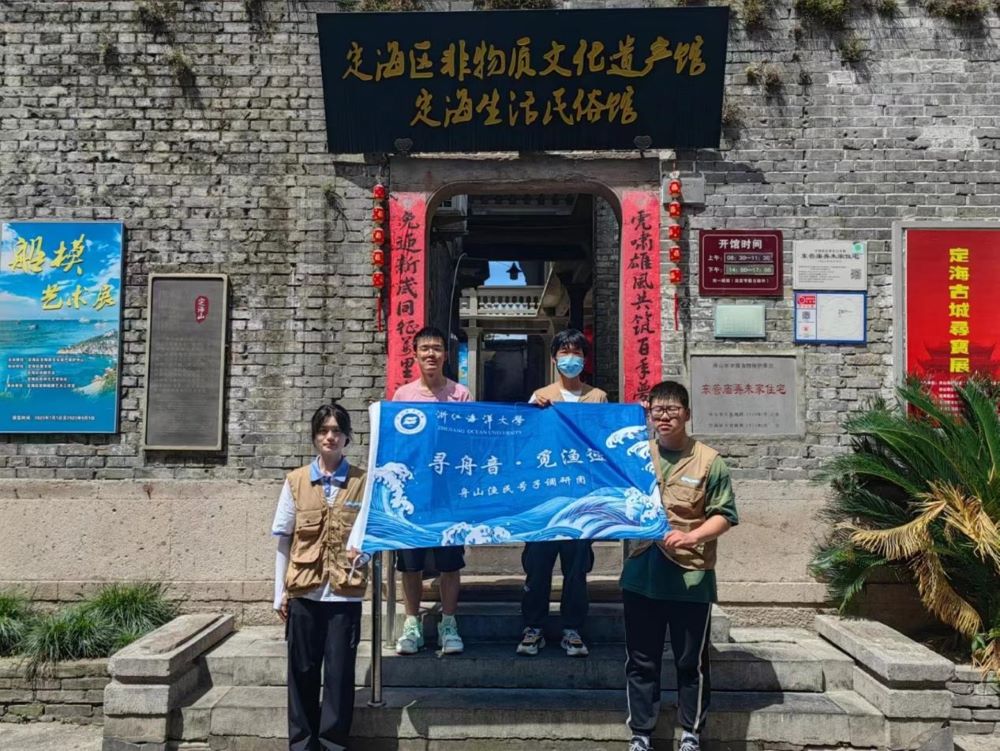

8月10日上午,调研团成员来到了定海区非物质文化遗产馆和定海生活民俗馆,观看舟山的非物质文化遗产,寻找其存在的共性,追溯其背后的故事,探索舟山文化之魅力,感受舟山渔民号子的位置和价值,为后期渔民号子的调研奠定基础。

馆内展示了诸多舟山特有的非物质文化遗产,例如“跳蚤会”“翁州走书”“定海布袋木偶戏”“渔民号子”等,馆长生动地讲述了其中的趣事,无不体现了舟山的文化特色。诸多木制船模,展示了舟山制船业的发展历程,大大小小的船帆、形状各异的船壳、龙骨、底板,为适应海上作业不断更进、创新。舟山船模不仅承载着我国古船的文化记忆,更延续出舟山渔民号子这一民间艺术智慧的结晶。

渔民号子源于海洋渔业劳动,又服务于海洋渔业劳动,是一种调剂劳动者身体和精神的娱乐性形态,是海洋文化不可缺少的一个重要组成部分,也是舟山文化史、渔业生产史上的重要一页。民俗专家认为,在喊唱、说词、内容及民俗规范等方面,舟山渔民号子对研究当地民俗文化具有不可替代的作用,具备深厚的历史价值、民俗文化和民间音乐价值。

追寻舟山之记忆,赓续号子之根蒂

馆内模型呈现,舟山位于三江口的特殊地理位置,岛屿众多,被誉为“千岛之城”,因海而生,渔业而兴。渔民号子便在渔民海上劳动作业中产生,达到“劲往一处使”的效果和目的,将渔夫们融为一体,彼此信赖与忠诚,不断强大。它的音乐具有简明、直接的表现特点和坚实有力、粗犷豪迈的性格特征,其音乐节奏和劳动节奏紧相吻合,朴实地表现着劳动者的思想感情和精神风貌。

因此,渔民号子可称之为活化石,在传统渔业和现代科技的碰撞下,且被保存、挖掘,被列入第二批国家级非物质文化遗产名录,而洪国壮也获得“渔民号子——非物质文化遗产传承人”的殊荣,将渔民号子吟唱至今。

“三下乡”社会实践聚焦青年,以青年的视角看社会,以青年的力量维护社会,构筑青年服务社会的大体系,让大学生资源得到合理循环与利用,以理论化构筑实践体系,以实践性建设社会愿景,形成经济基础与上层建筑新的实践体和组合子。浙江海洋大学(信息工程学院)“寻舟音·觅舟迹”舟山渔民号子调研团受到了社会各界的广泛关注,调研团的成员们将承担起文化传承的责任,认识到非遗传承的重要性,也理解实践的必要性。在未来,团队将以一种奉献精神、凝聚青年力量,发掘社会价值,以理论化为实践力量,以实践奉献理论价值,做到以理论为前提的实践思考社会问题,以实践为基础的理论知识解决社会难题。

责任编辑:周云 发布日期:2023-08-13 关注:

社会实践活动推荐

- 南财“砂罂泛春华”实践团队赴宜兴开展调研活动

- 南财“砂罂泛春华”实践团队赴宜兴开展为期三天的调研活动,收获颇丰。

- 社会实践活动 08-13

- 自我认知

- 社会实践活动 08-13

- 爱护家乡,热爱自然

- 社会实践活动 08-13

- 领略家乡建筑之美

- 社会实践活动 08-13

- 小小记者体验日

- 社会实践活动 08-13

- 趣味”建筑”小课堂

- 社会实践活动 08-13

- 夏日情绪派对:趣味活动助力情绪管理

- 社会实践活动 08-13

- 设计家乡logo:创意绘就家乡之魂

- 社会实践活动 08-13

- 共创未来家园,用心感受乡土

- 社会实践活动 08-13

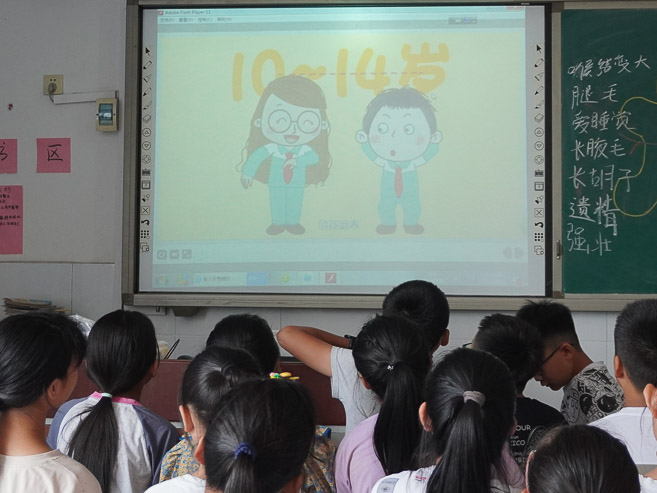

- 中国石油大学(华东)沐曦队支教队为小朋友开展性

- 社会实践活动 08-13

- 客服QQ:208830274Beplay手机登录网址

©版权所有

- 社会实践报告投稿平台