青年学子深入诏安,寻脉非遗赋新活力

青年学子深入诏安,寻脉非遗赋新活力

——莆田学院学子走进诏安县开展暑期“三下乡”社会实践活动

近日,来自莆田学院药学与医学技术学院“寻脉非遗”乡村调研队走进诏安县,开展了一系列丰富多彩的暑期“三下乡”社会实践活动,并深入探寻诏安的非遗文化,为诏安的非遗文化传播注入青春力量。

非遗进校园,文化润心灵

7月4日,莆田学院药学与医学技术学院“寻脉非遗”乡村调研队走进福建省诏安职业技术学校,在校园中宣传诏安非遗文化以及采访和调研同学们对非物质文化遗产了解程度。

图为实践队成员为同学们介绍诏安非遗 林煊 摄

活动中,实践队员们走进各班,以精美的PPT为载体,就剪瓷雕,公背婆等诏安传统文化技艺进行详细介绍。

图为实践队成员采访同学 黄嘉怡 摄

“宣讲员们讲解的很详细,让我对诏安非物质文化遗产有了更深入的了解,我为诏安丰富的非物质文化遗产感到自豪。值青年的我们正是学习的时候,要勇于承担着传承非遗非物质文化遗产的责任,让诏安的民俗文化源远流长。”小张同学说道。

图为实践队成员采访老师 胡可涵 摄

“从文化中汲取教育智慧,让诏安非物质文化薪火相传,通过宣讲员们的介绍,让同学们更加清楚地感受到非遗文化的魅力和其中蕴含的文化精髓,也让我进一步了解了诏安的非物质文化。我将会尽己所能,让这些独有的诏安文化传递到这些“00后“的生命里,助力非遗文化的种子在同学们的心中开花结果。”沈老师说道。

图为“寻脉非遗”乡村调研队成员合照

非遗文化是承载历史的记忆,是延续文化的血脉,是人类智慧的结晶,是老祖宗留给我们的宝贵财富和精神家园。非遗文化进校园,在青少年的心灵埋下热爱祖国、传承中国文化的种子,莆田学院药学与医学技术学院“寻脉非遗”乡村调研队时刻在路上。

寻访红色印记,厚植家国情怀

7月5日,莆田学院药学与医学技术学院“寻脉非遗”乡村调研队深入诏安县,寻访诏安明代石牌坊群,领略诏安红色文化。

图为父子进士坊 张俊宁 摄

父子进士石牌坊位于南诏镇县前街,建于明代万历十三年(1585年)。东西朝向,花岗石仿木结构,雄伟壮观,精致传神。牌坊上镌刻着“父子进士”四个大字,端庄清秀,遒劲圆润,一笔一画都透露着端庄凝重的气息,吸引着海内外游客瞻仰赞赏。

图为团队成员看有关明代石牌坊群的介绍

站在石牌坊面前,不仅仅是凭吊或者回忆,也是鲜活了当年的岁月。瞻仰诏安明代石牌坊群后,队员们都倍感震撼,但在了解到父子进士坊于1939年7月被日本飞机轰炸,损坏南侧一根石柱和中下梁一部分,部分雕刻件失落时,心中又涌动着些许愤恨和惋惜。

图为团队成员在石牌坊前的合照

走进石牌坊群,既古朴十足,又灵动飘逸,像是走进历史与现代交错路口,一路走来,既领略到丹诏厚重的历史文化,又见证诏安飞速发展的今天。

岁月长河滔滔,凝聚古人智慧与文明的历史古迹,在风刀霜剑之下,难免容颜沧桑。南诏镇正在竭力保护古迹,使古迹在新的时代环境中,用自身蕴藏的深厚文化内涵,焕发出独特的风采。

匠心传承,剪瓷雕新花

非遗文化是民族文化的历史积淀,也是传统文化源远流长的精髓,为积极响应党的二十大精神,进一步保护好、传承好、弘扬好诏安非遗文化,让诏安居民更深入地了解诏安非遗“剪瓷雕”。7月5日,莆田学院药学与医学技术学院“寻脉非遗”乡村调研队前往诏安非物质文化遗产展厅开展剪瓷雕手工艺的调研和宣传工作。

图为实践队员在观赏剪瓷雕作品 纪烨莹 摄

“剪瓷雕是选取各种颜色鲜艳的彩瓷器,或利用残损价廉的彩瓷为材料,按需要剪成形状大小不等的细小瓷片,再用它来贴雕人物、动物、花卉、山水,装饰寺庙宫观等建筑物的屋脊、翘角、门楼、壁画,具有色彩鲜艳、造型生动、立体感强,久不褪色的特点,同时剪瓷雕传统手工艺在2011年12月就被列入第四批非物质文化遗产名录。”通过展厅负责人的详细介绍和观赏剪瓷雕作品,实践队成员们对于剪瓷雕这一传统手工艺有了初步的认识。

图为剪瓷雕工艺的展示成品 张俊宁 摄

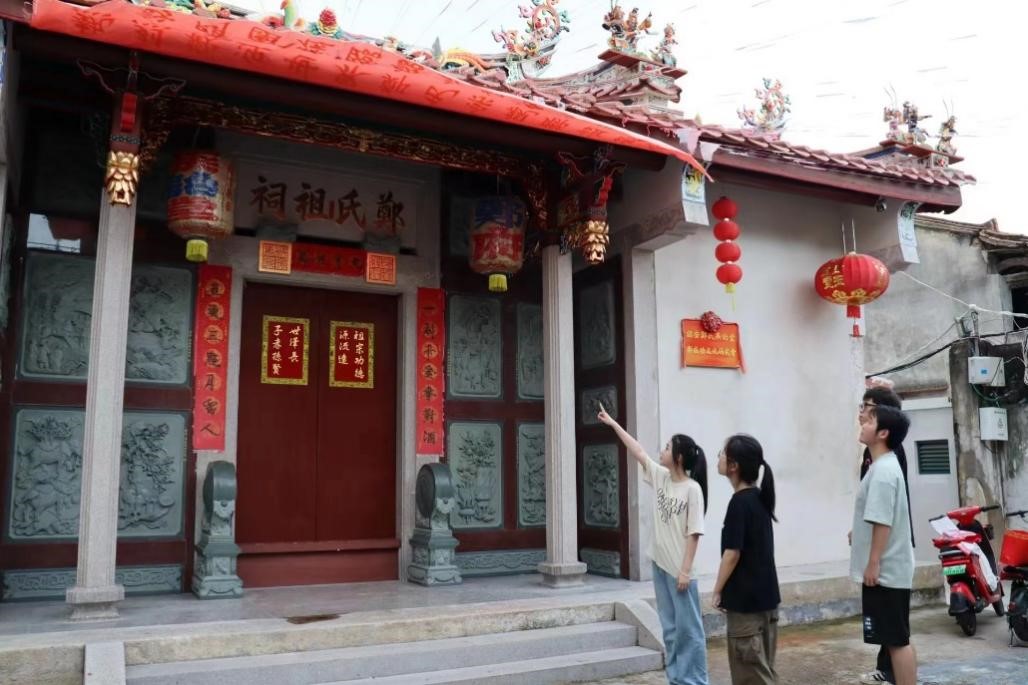

随后,队员们通过走访诏安街头,进一步观察诏安的各处建筑物,其鲜艳的色彩,生动的造型,强烈的立体感让队员们发出连连赞叹。

图为队员参观现场 黄嘉怡 摄

图为庙宇上的漆线雕全景 张俊宁 摄

学习观赏后,队员们走进社区,通过发放宣传单、调查问卷等方式对居民展开剪瓷雕手工艺的宣传。

图为团队成员为旧城区居民介绍剪瓷雕工艺的实际应用 张俊宁 摄

“现在的年轻人和小孩对剪瓷雕这项工艺并不了解,通过你们的宣传,不仅让我们诏安的当地人进一步了解到了剪瓷雕这项工艺,让剪瓷雕‘活’了起来,同时也进一步宣传了我们中华的优秀传统文化,希望通过你们的宣传,这些非遗文化能得到更多年轻人的喜爱”社区居民王阿姨说道。

实践队的此次调研和宣传活动的顺利开展,进一步的激发了当地居民对诏安非遗文化的认识与喜爱,为非遗文化的可持续发展也贡献份青春力量。

青春遇见非遗 做有情怀的文化传播者

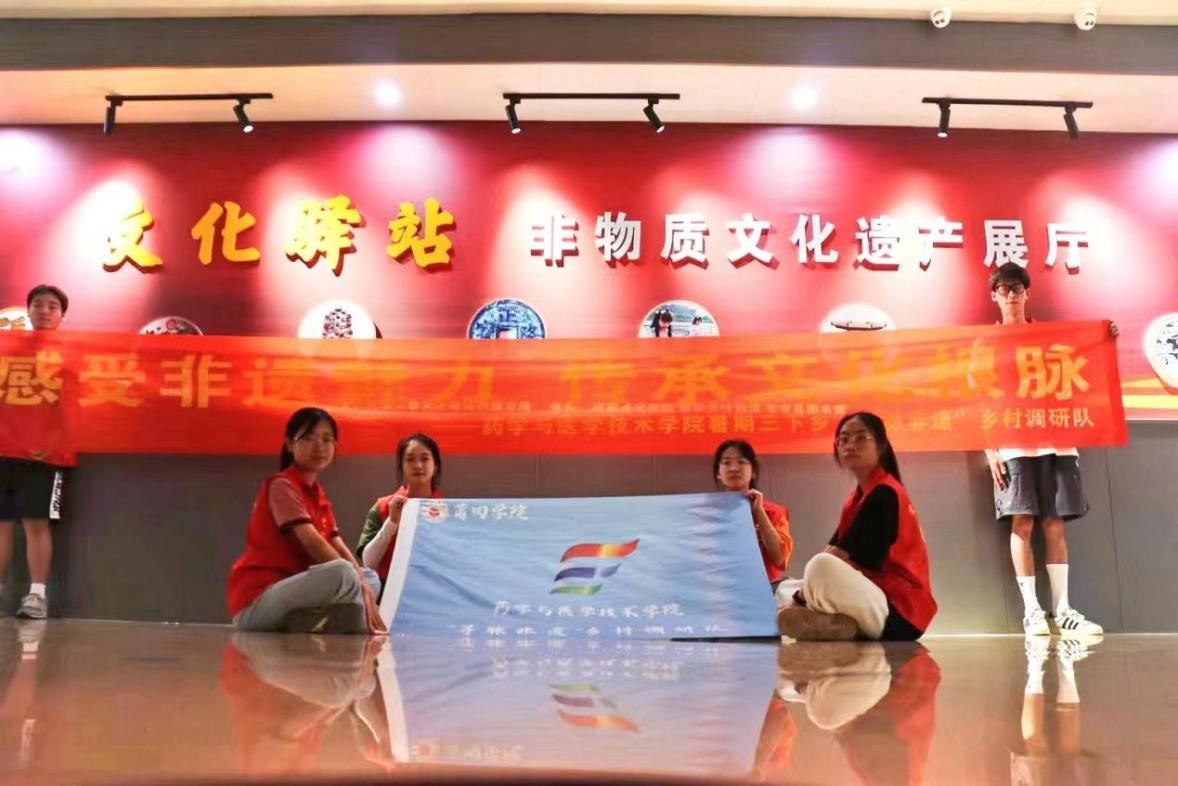

非物质文化遗产,作为传统文化的一部分,凝聚了中华民族的智慧。为增进民众对非遗文化的了解,促进非遗文化的传播,使其更好的融入当代社会生活,发扬下去。7月5日,莆田学院药学与医学技术学院“寻脉非遗”乡村调研队的成员们来到了诏安县非物质文化展厅进行参观和宣传。

图为调研队成员参观漳州市非物质文化遗产 张俊宁 摄

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。活动中,团队成员们参观了剪瓷雕、彩扎、书法、剪纸等在非遗展厅里展出的非遗作品,深刻的体会非遗作品的画面之美,技艺之高,内涵之深。

图为调研队成员为参观者进行宣传讲解 黄嘉怡 摄

“这瓷雕真的是剪出来的吗?这也太厉害了,有点不敢相信欸”。参观学习过后,调研队的成员们开始充当起“小讲解员”的角色,给前来参观的居民、游客介绍非遗文化。

图为“寻脉非遗”乡村调研队合照

岁月失语,为石能言;薪火相传,方能永存。文化的传承不会因时代而间歇,只有代代相传才能使其在历史长河中熠熠生辉,作为非遗传承发展后备力量的青年一代,“寻脉非遗”乡村调研队也始终以此为目标,不断的努力着。

莆田学院 陈其州 胡可涵 林煊 纪烨莹

指导老师 马家毅 王佳佳

- 寻找红色精神,实地调研走访

- 山东理工大学“向日葵”暑期社会实践团成员抵达莒南县郭家埠墩村,开展“落实红色精神学习措施”主题调研,听取大众对社会、学校、家庭

- 大学社会实践 07-08

- 看黄河滩区发展,讲黄河文化故事

- 7月7日山东理工大学“齐稷社工”社会实践调研团为了进一步加强黄河文化学习,赴高青县黄河安澜湾景区、黄河楼博物馆和高青县博物馆开展

- 大学社会实践 07-08

- “齐稷社工”社会实践调研团赴高青县常盛社区开展

- 为响应习近平总书记号召,了解迁建民生发展现状,不断增进迁建民生福祉,推动黄河流域高质量发展,2023年7月4日,山东理工大学“齐稷

- 大学社会实践 07-08

- 反诈宣传进乡村,“研”护村民“钱袋子”

- 近年来,电信诈骗套路层出不穷,让人防不胜防。在农村,老年人受诈骗的概率大大增加,为了保护老人的财产安全,维护他们的权益,我们在

- 大学社会实践 07-08

- 青年学子深入诏安,寻脉非遗赋新活力

- 编辑您好,这里是莆田学院学子走进诏安县开展暑期“三下乡”活动的新闻稿,望采纳,谢谢!

- 大学社会实践 07-08

- 践行绿色农业,助力农业发展

- 自从全面践行绿色农业发展理念以来,坚持绿色发展的理念深入人心。我国绿色农业产业也实现了较大规模的发展和转变,新建了许多有机农业

- 大学社会实践 07-07

- 践行绿色农业,助力农业发展

- 自从全面践行绿色农业发展理念以来,坚持绿色发展的理念深入人心。我国绿色农业产业也实现了较大规模的发展和转变,新建了许多有机农业

- 大学社会实践 07-07

- 安徽师范大学三下乡:走访大陇镇政府

- 大学社会实践 07-07

- 以“荆楚文化”之厚,衬学习情感之浓

- 作为“小马社•知马匠”三下乡宣讲团成员的一员,这次三下乡活动让我有所触动,想起了这一周以来所进行的“三下乡”社会实践。

- 大学社会实践 07-07

- 丽院学子:保护校园环境,宣传安全知识

- 大学社会实践 07-07

- 客服QQ:1178910102Beplay手机登录网址

©版权所有

- 社会实践报告投稿平台