Beplay手机登录网址

,社会实践报告投稿平台

践行“大食物观” 传承中华优秀食文化

作者:丛恺奕 来源:曲阜师范大学

中国青年网日照1月20日电(通讯员:丛恺奕)在2022年,中央农村工作会议强调“树立大食物观,构建多元化食物供给体系,多途径开发食物来源”。进一步强调了在确保粮食供给的同时,保障肉类、蔬菜、水果、水产品等各类食物的有效供给,确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

随着改革开放的推行,人们的生活质量逐渐提高。与此同时,人们对于饮食的需求也日益丰富和多元。在新时代的征程中,如何践行“大食物观”,传承中华优秀食文化,已经成为社会所关注的主题。为此,曲阜师范大学地理与旅游学院“耕海牧渔”实践队于2024年1月12日至13日,在日照市山海天景区、张家台码头和保利广场等地开展了实地调研考察,以期为弘扬中华优秀食文化提供新思路。

在实践开始之前,实践队员认真了解大食物观以及中华优秀食文化的相关知识。通过深入实践,考察日照市人民蓝色食物消费特征以及影响因素。日照市作为一个沿海城市,蓝色食物十分丰富。并且由于距海近,蓝色食物的的获取较为便利,当地的蓝色食物具有价格低、种类多等优势,在居民的饮食结构中占比较高,并有许多当地的特色菜肴是由当地的蓝色食物制成。在诸多因素的影响下,中华民族形成了博大精深的饮食文化。地区特色菜肴是其饮食文化的沉淀,不同地区的特色菜肴代表着当地的历史、气候、民俗和口味偏好。通过采访实践队员得知大部分居民一周食用1到2次蓝色食物,频率更高的甚至达到了3到4次。这体现出在当地的饮食文化中蓝色食物占据着极其重要的位置。除了一部分居民前往农贸市场或者水产品市场进行蓝色食物的购买,还有部分居民直接“靠海吃海”,通过打捞或者养殖获取蓝色食物,体现了日照市沿海居民的饮食习惯受其沿海环境的影响。 图为实践队员与日照居民进行采访。中国青年网通讯员 刘晗悦 供图引蓝色食物,拓展实践多样性

图为实践队员与日照居民进行采访。中国青年网通讯员 刘晗悦 供图引蓝色食物,拓展实践多样性

在实践中,实践队员发现日照市居民饮食结构中蓝色食物所占据的较高地位也体现了大食物观的影响。经过采访,实践队员发现日照居民餐桌上的蓝色食物随时代的发展也越来越丰富,体现了人民群众从吃得饱、到吃的好、再到吃得健康转变,体现了人民群众在饮食方面产生的需求变化。例如蓝色食物中的鱼类因其含有较多的不饱和脂肪酸、较低的脂肪含量以及能提供人体所需的蛋白质而受到日照居民的广泛喜爱。大食物观要求坚持以人民为中心的发展思想,将满足人民群众对美好生活的向往和需求作为出发点让人民群众在全面建成小康社会的社会基础上吃得更好、更丰富、更健康。 图为实践地点展示。中国青年网通讯员 刘晗悦 供图探大食物观,共创实践新篇章

图为实践地点展示。中国青年网通讯员 刘晗悦 供图探大食物观,共创实践新篇章

在大食物观的引领下,中华民族的农耕文明和饮食文化得以传承。大食物观是“向耕地草原森林海洋、向植物动物微生物要热量、要蛋白,全方位多途径开发食物资源”的一种观念。日照市采取休渔期的政策,坚持可持续发展的渔业模式,体现了人与自然和谐共生的理念,也蕴含了中华民族历史悠久的农耕文明的影响。通过对日照市居民的采访,实践队员了解到日照居民理解并自觉遵守休渔期的规定,体现了中华民族遵循生态保护的理念,重视对自然资源的保护,避免竭泽而渔的情况发生。传承并发展中华民族饮食文化中的优秀食文化有利于推动健康消费以及实现食物供应结构的改善。

大食物观是探索现代饮食文化的新趋势,虽然与中华农耕文明和饮食文化之间存在一定的碰撞,但也有助于中华优秀食文化的传承与发展。树立“大食物观”,传承中华优秀食文化,是我国当前面临超大人口规模的国情保障食物安全的重要前提。通过实践,队员们深入了解了“大食物观”的内容,并且通过调查问卷和采访等形式了解了日照市居民关于蓝色食物的消费情况以及影响因素,学习“大食物观”与中华农耕文明和饮食文化的传承关系。在未来,实践队员们还要牢记习近平总书记的嘱托,更加注重学习海洋资源与蓝色食物的相关知识,躬身实践,做践行新发展理念的排头兵,为海洋强国的建设贡献智慧和力量。 图为实践队员合照。中国青年网通讯员 刘晗悦 供图

图为实践队员合照。中国青年网通讯员 刘晗悦 供图

随着改革开放的推行,人们的生活质量逐渐提高。与此同时,人们对于饮食的需求也日益丰富和多元。在新时代的征程中,如何践行“大食物观”,传承中华优秀食文化,已经成为社会所关注的主题。为此,曲阜师范大学地理与旅游学院“耕海牧渔”实践队于2024年1月12日至13日,在日照市山海天景区、张家台码头和保利广场等地开展了实地调研考察,以期为弘扬中华优秀食文化提供新思路。

图为实践队员进行实践前培训学习。中国青年网通讯员 林迪迪 供图

寻饮食文化,增添实践特色性在实践开始之前,实践队员认真了解大食物观以及中华优秀食文化的相关知识。通过深入实践,考察日照市人民蓝色食物消费特征以及影响因素。日照市作为一个沿海城市,蓝色食物十分丰富。并且由于距海近,蓝色食物的的获取较为便利,当地的蓝色食物具有价格低、种类多等优势,在居民的饮食结构中占比较高,并有许多当地的特色菜肴是由当地的蓝色食物制成。在诸多因素的影响下,中华民族形成了博大精深的饮食文化。地区特色菜肴是其饮食文化的沉淀,不同地区的特色菜肴代表着当地的历史、气候、民俗和口味偏好。通过采访实践队员得知大部分居民一周食用1到2次蓝色食物,频率更高的甚至达到了3到4次。这体现出在当地的饮食文化中蓝色食物占据着极其重要的位置。除了一部分居民前往农贸市场或者水产品市场进行蓝色食物的购买,还有部分居民直接“靠海吃海”,通过打捞或者养殖获取蓝色食物,体现了日照市沿海居民的饮食习惯受其沿海环境的影响。

图为实践队员与日照居民进行采访。中国青年网通讯员 刘晗悦 供图

图为实践队员与日照居民进行采访。中国青年网通讯员 刘晗悦 供图在实践中,实践队员发现日照市居民饮食结构中蓝色食物所占据的较高地位也体现了大食物观的影响。经过采访,实践队员发现日照居民餐桌上的蓝色食物随时代的发展也越来越丰富,体现了人民群众从吃得饱、到吃的好、再到吃得健康转变,体现了人民群众在饮食方面产生的需求变化。例如蓝色食物中的鱼类因其含有较多的不饱和脂肪酸、较低的脂肪含量以及能提供人体所需的蛋白质而受到日照居民的广泛喜爱。大食物观要求坚持以人民为中心的发展思想,将满足人民群众对美好生活的向往和需求作为出发点让人民群众在全面建成小康社会的社会基础上吃得更好、更丰富、更健康。

图为实践地点展示。中国青年网通讯员 刘晗悦 供图

图为实践地点展示。中国青年网通讯员 刘晗悦 供图在大食物观的引领下,中华民族的农耕文明和饮食文化得以传承。大食物观是“向耕地草原森林海洋、向植物动物微生物要热量、要蛋白,全方位多途径开发食物资源”的一种观念。日照市采取休渔期的政策,坚持可持续发展的渔业模式,体现了人与自然和谐共生的理念,也蕴含了中华民族历史悠久的农耕文明的影响。通过对日照市居民的采访,实践队员了解到日照居民理解并自觉遵守休渔期的规定,体现了中华民族遵循生态保护的理念,重视对自然资源的保护,避免竭泽而渔的情况发生。传承并发展中华民族饮食文化中的优秀食文化有利于推动健康消费以及实现食物供应结构的改善。

大食物观是探索现代饮食文化的新趋势,虽然与中华农耕文明和饮食文化之间存在一定的碰撞,但也有助于中华优秀食文化的传承与发展。树立“大食物观”,传承中华优秀食文化,是我国当前面临超大人口规模的国情保障食物安全的重要前提。通过实践,队员们深入了解了“大食物观”的内容,并且通过调查问卷和采访等形式了解了日照市居民关于蓝色食物的消费情况以及影响因素,学习“大食物观”与中华农耕文明和饮食文化的传承关系。在未来,实践队员们还要牢记习近平总书记的嘱托,更加注重学习海洋资源与蓝色食物的相关知识,躬身实践,做践行新发展理念的排头兵,为海洋强国的建设贡献智慧和力量。

图为实践队员合照。中国青年网通讯员 刘晗悦 供图

图为实践队员合照。中国青年网通讯员 刘晗悦 供图

责任编辑:周云 发布日期:2024-01-22 关注:

大学社会实践推荐

- 领略乡村基层治理,探索集市发展奇道

- 为进一步了解乡村韧性下乡村集市的发展路径,寻找助力乡村振兴的有效道路,曲阜师范大学地理与旅游学院“心系农情”实践队于2024年1月

- 大学社会实践 01-22

- 青春之智献社区,实践之路谱新篇

- 为传承中国传统射艺技术,学习中华武术,使青少年强健体魄。曲阜师范大学 体育科学学院“以青春之力,践社区之行”实践队伍前往曲阜市

- 大学社会实践 01-22

- 着眼食物浪费行为,共筑食物最后防线

- 曲阜师范大学地理与旅游学院“耕海牧渔”实践队响应国家大食物观的号召,深入日照沿海地区通过填写问卷走访调查当地居民蓝色实物消费特

- 大学社会实践 01-22

- 精耕“大食物观”,托起“国民健康”

- 曲阜师范大学地理与旅游学院“耕海牧渔”实践队响应国家大食物观的号召,深入日照沿海地区通过填写问卷走访调查当地居民蓝色实物消费特

- 大学社会实践 01-22

- 践行“大食物观”,端好“蓝色食物”饭碗

- 曲阜师范大学地理与旅游学院“耕海牧渔”实践队响应国家大食物观的号召,深入日照沿海地区通过填写问卷走访调查当地居民蓝色实物消费特

- 大学社会实践 01-22

- 聚焦蓝色食物消费,解决沿海饮食疑问

- 曲阜师范大学地理与旅游学院“耕海牧渔”实践队响应国家大食物观的号召,深入日照沿海地区通过填写问卷走访调查当地居民蓝色实物消费特

- 大学社会实践 01-22

- 践行“大食物观” 传承中华优秀食文化

- 曲阜师范大学地理与旅游学院“耕海牧渔”实践队响应国家大食物观的号召,深入日照沿海地区通过填写问卷走访调查当地居民蓝色实物消费特

- 大学社会实践 01-22

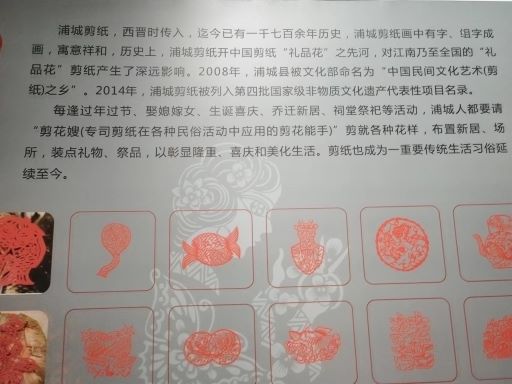

- 探寻剪纸历史,弘扬剪纸文化

- 大学社会实践 01-22

- 走进历史文化展馆 弘扬文化传承美德

- 今年政府工作报告强调,“实施文化惠民工程,公共图书馆、博物馆、美术馆、文化馆站向社会免费开放”。免费开放为民众提供了普惠性的“

- 大学社会实践 01-21

- 实践队队员走进日照博物馆:探索吸引参观者的奥秘

- 习近平总书记强调,要让更多文物和文化遗产活起来,营造传承中华文明的浓厚社会氛围。党的二十大报告提出,实施国家文化数字化战略,加

- 大学社会实践 01-21

- 回顶部Beplay手机登录网址

©版权所有