Beplay手机登录网址

,社会实践报告投稿平台

在实践中学好“党史中的法治史”——中南大法科学子溯源法治之光

发布时间:2024-08-05 阅读:

延安,这座在中国革命历史上具有重要地位的城市,不仅是中国共产党领导中国革命走向胜利的指挥中心,更是新中国法治建设的萌芽之地。在抗日战争和解放战争时期,中国共产党在这里创立了以《陕甘宁边区施政纲领》、《陕甘宁边区宪法原则》等为核心的一系列法治制度,为新中国的法治建设奠定了坚实基础。延安边区的法治实践不仅是中国共产党早期法治建设的重要组成部分,也是中国特色社会主义法治文化的重要源泉。通过对这一时期的法治探索与实践进行深入研究,可以更好地理解中国特色社会主义法治文化的历史渊源和理论基础,坚定不移走好中国特色社会主义法治道路。

为进一步学习延安边区法治建设,弘扬法治精神,7月4日,中南财经政法大学“法治中国青春行”实践团前往延安革命纪念馆开展实地调研。

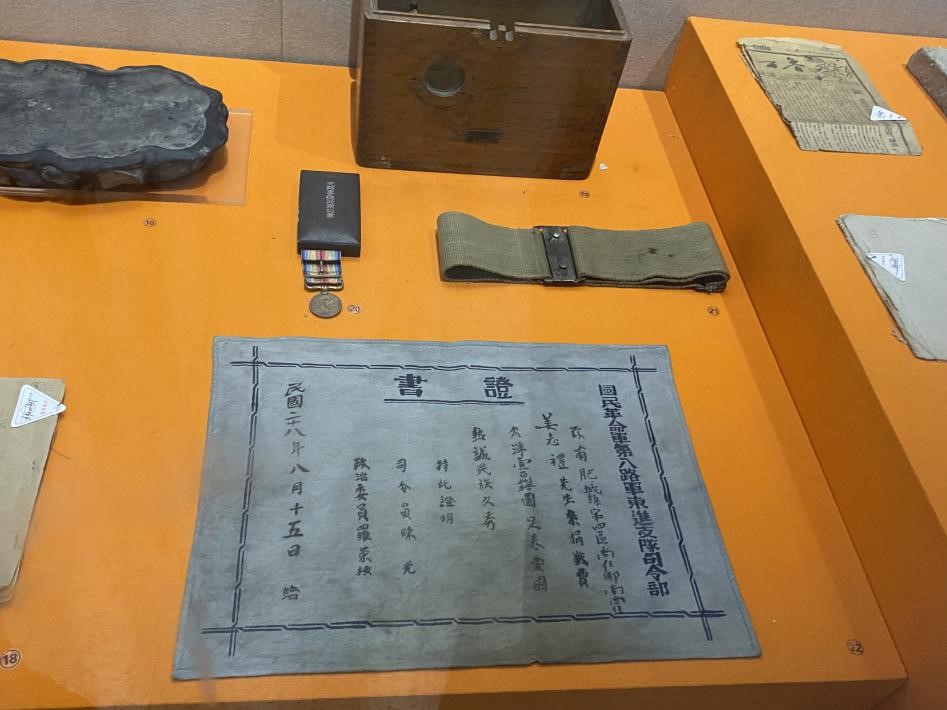

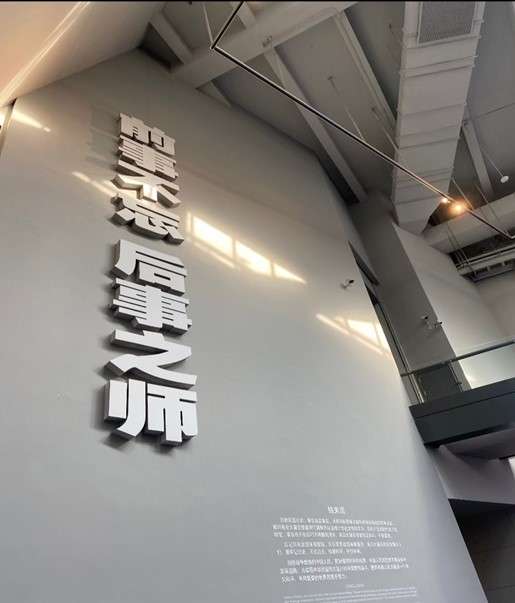

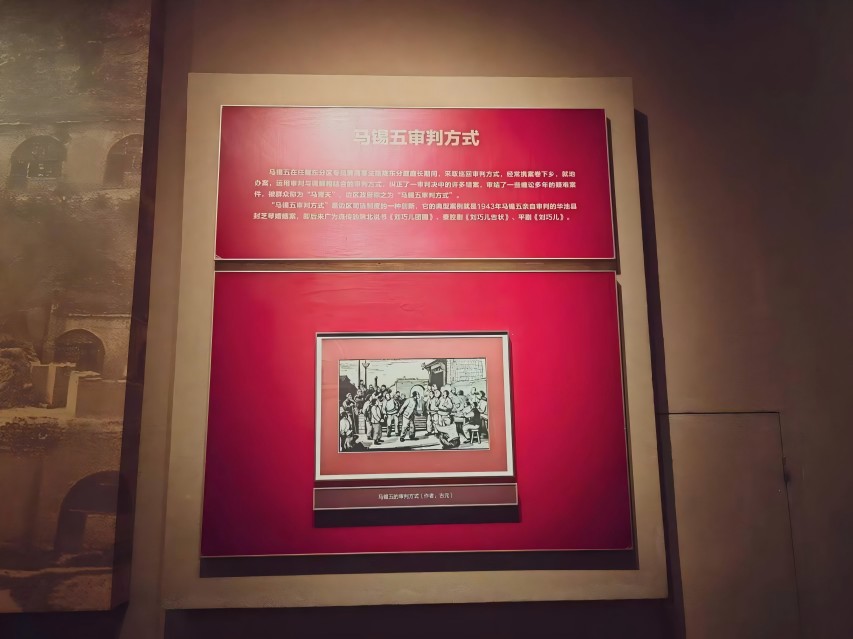

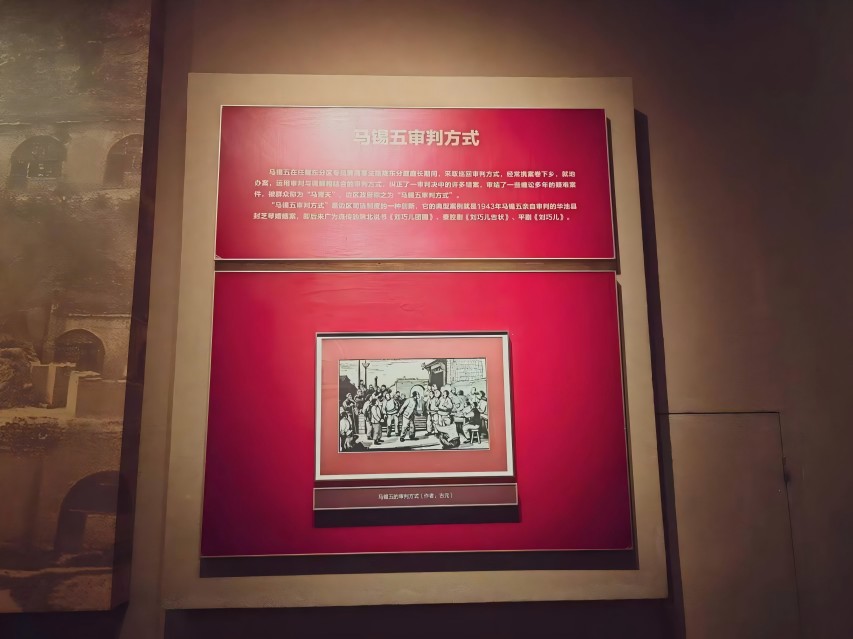

图为马锡五审判方式介绍。法治中国青春行实践团供图。 在延安革命纪念馆,大家看到了大量反映边区法治建设的实物和图片。馆内珍贵的历史资料,生动展现当时边区法治建设的全貌。通过这些历史资料,实践团成员真切感受到延安边区法治建设的艰辛与辉煌,更深刻理解法治对于革命胜利和国家建设的重要意义。

延安边区的法治建设不仅体现了中国共产党对法治的高度重视,也展示了党在革命时期探索和实践人民民主、依法治国的初步尝试。通过这些法治实践,中国共产党逐步形成了以人民为中心的法治理念和依法治国的基本方略,这为新中国成立后的法治建设提供了宝贵经验。通过对延安边区法治建设的研究,实践团成员认识到,延安时期的法治实践是中国共产党法治思想的重要组成部分,具有重要的历史和现实意义。这一时期的法治建设不仅为新中国的法治建设奠定了基础,也为新时代中国特色社会主义法治建设提供了宝贵经验和启示。

为进一步学习延安边区法治建设,弘扬法治精神,7月4日,中南财经政法大学“法治中国青春行”实践团前往延安革命纪念馆开展实地调研。

图为团队成员前往延安革命纪念馆。法治中国青春行实践团供图。

历史回响,法治启航

走进延安革命纪念馆,一幅幅珍贵的历史照片、一份份泛黄的手稿、一件件承载故事的展品,仿佛将实践团成员带回了那个烽火连天的年代。“家住在陕北黄河边,黄河边走来了马专员,问寒问暖拉家常,马专员和咱们分不开,分呀么分不开……”这首陕北民歌中被人民歌颂的马专员,就是中国司法制度史上唯一以个人名字命名审判方式的缔造者——马锡五。马锡五根据《陕甘宁边区婚姻条例》,依法审理了封捧儿与张柏儿婚姻案件,赢得了当地干部群众的好评和拥护,而他的事迹更跨过历史的长河,在实践团成员的心中留下回响。这位被誉为“人民的好法官”的革命先驱,其独特的审判方式——深入群众、调查研究、就地解决、教育群众,在当时极大地推动了司法公正与效率,为后世的司法实践树立了光辉典范。

图为马锡五审判方式介绍。法治中国青春行实践团供图。

延安边区的法治建设不仅体现了中国共产党对法治的高度重视,也展示了党在革命时期探索和实践人民民主、依法治国的初步尝试。通过这些法治实践,中国共产党逐步形成了以人民为中心的法治理念和依法治国的基本方略,这为新中国成立后的法治建设提供了宝贵经验。通过对延安边区法治建设的研究,实践团成员认识到,延安时期的法治实践是中国共产党法治思想的重要组成部分,具有重要的历史和现实意义。这一时期的法治建设不仅为新中国的法治建设奠定了基础,也为新时代中国特色社会主义法治建设提供了宝贵经验和启示。

岁月见证,法脉相承

调研过程中,实践团成员在参观各种史料的同时,联系历史与新时代的司法现实展开热烈讨论。

图为实践团成员热烈讨论。法治中国青春行实践团供图。

大家聚焦于延安时期法治建设的实践和新时代司法现实的联系。许多成员表示,延安边区的法治实践不仅体现了中国共产党在革命时期对法治的探索与实践,还展示了党在新时期坚持依法治国的坚定决心。其中,有成员指出,延安时期的法治建设以人民为中心,强调司法公正和效率,这与当今中国特色社会主义法治建设中“以人民为中心”的理念高度契合。实践团成员认为,这种司法理念在新时代的司法改革中依然具有指导意义。另一些成员则谈到,延安边区法治建设过程中所体现的创新精神,尤其是马锡五的审判方式,对当前基层司法工作有很大的借鉴意义。他们认为,新时代的法治建设需要继续发扬这种创新精神,以适应社会的变化和人民的需求。有的成员提出,延安法治实践中的群众参与机制,对于当前推动法治社会建设具有重要的启示作用。在延安时期,通过群众参与,边区政府能够更好地了解民情、解决民忧,这种机制在当今社会同样适用,可以增强政府与群众之间的信任与合作。

图为实践团合影。法治中国青春行实践团供图。

此次延安之行,不仅更加坚定了实践团成员投身法治事业的信念,也使其深刻认识到作为新时代法律人的责任与使命,让大家更加清晰地认识到法治建设在中国革命和建设中的重要作用,并坚定在新时代继承和发扬优良法治精神的信心和决心。同学们深刻认识到,作为新时代的法科学子,肩负着建设中国特色社会主义法治国家的重要使命,只有继承和发扬延安时期的法治精神,坚定不移地走中国特色社会主义法治道路,才能更好地服务人民、服务社会,为实现社会主义现代化强国的目标作出应有的贡献。作者:黄辰宇 来源:中南财经政法大学

责编:Beplay手机登录网址

周云

扫一扫 分享悦读

大学社会实践推荐

- 武汉铁院学子青春践行二十大 跨越十一省接力寻访家乡好故事

- 为响应党的二十大报告关于构建中国话语体系与叙事体系的号召,积极传播中国声音,展现中国文化自信,"赤心青音"党史学习教育实践团在这

- 大学社会实践 08-05

- 在实践中学好“党史中的法治史”——中南大法科学子溯源法治之光

- 这个暑假,“法治青春中国行”社会实践团,踏上了前往陕西多地的研学之旅,深入学习体会革命中的红色法治文化。

- 大学社会实践 08-05

- 雏风怀清声 当为社稷鸣

- 大学社会实践 08-05

- 武汉工程科技学院学子三下乡:守护之花“未”你绽放——《未成年人保护法》普法小讲堂

- 为增强青少年法律意识和自我保护意识,护航未成年人健康成长。7月25日,武汉工程科技学院“向云端”赴神农架爱心支教团队在九湖中心学

- 大学社会实践 08-05

- 社会实践队探访铁道游击队纪念馆:传承红色记忆,弘扬革命精神

- 大学社会实践 08-05

- 穿越历史长廊——探访铁道游击队纪念馆

- 大学社会实践 08-05

- 赓续红色血脉,练硬胜战铁拳

- 大学社会实践 08-05

- 承古冀州文化,谱文化宣传之新篇

- 山东科技大学能源学院“萤火飞光”实践团队赴衡水市冀州区及各村镇进行实地考察,协助当地传承优秀传统文化,加强古冀州文化宣传,打开

- 大学社会实践 08-05

- 追寻红色历史,传承伟大精神

- 大学社会实践 08-05

-  传承红色基因,弘扬革命精神

- 大学社会实践 08-05

- 回顶部Beplay手机登录网址

©版权所有