循迹老兵路,寻声传承人 ——走进余杭区探访抗美援朝老兵郎玉麟

作者:黄琼瑶 来源:Beplay手机登录网址

个人介绍:郎玉麟,1951 年 5 月参与抗美援朝战争,在地方部队作战,荣立二等功、三等功。退休之后,潜心钻研医术,创立了“郎氏中医”。业界口碑极佳,攻克了银屑病等疑难杂症,至今已治愈病人7万余例,曾获浙江省中医药科技创新二等奖等荣誉奖项。

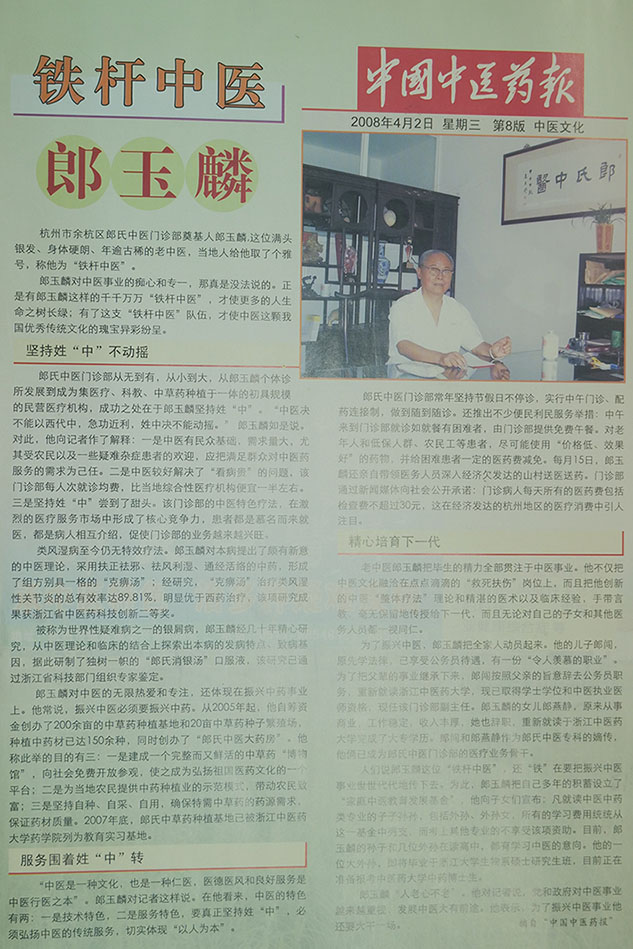

图为郎玉麟先生工作的照片

8月,浙江工商大学人文学院“红忆寻声”社会实践队有幸寻访到了抗美援朝老兵郎玉麟。郎玉麟先生身穿白大褂,精神矍铄,伴随着他的讲述,“红忆寻声”社会实践团队得以窥见他波澜壮阔的一生,一页页翻开他人生中瑰丽的篇章。

图为郎玉麟先生敬礼照片

年少转战百万师,民间神农治风——无畏是人生的序章

1951年5月份,郎老参加了抗美援朝战争,主要负责剿匪的工作。在此期间,接二连三的暴动、突如其来的夜间战斗、极其艰苦的生活条件,给年少的他带来了巨大的冲击。“当时每月只有5分钱生活费”,为了填饱肚子,郎老和战士们在打仗的同时还要自己开垦土地种植粮食。但这些苦难并没有消磨郎老的抗战热情,在战场上,他表现优异,作战勇猛,被授予了二等奖和三等奖奖章。被问到“获奖秘诀”时,他笑着回应道“可能是因为我是一个胆子比较大的人”。

图为郎玉麟先生讲述抗美援朝战争经历

郎老的“大胆”特质不但体现在抗战期间,还影响了他后半生的发展道路。1968年,他患上了严重的类风湿疾病。在当时,这种病几乎没有痊愈的可能,患者只能忍受钻心的疼痛却无能为力。但是,郎老并没有放弃:“我自己找偏方,自己看中医典籍,自己去试药。”他翻阅古籍资料和医书,仔细研究各种处方的利弊,不断调整、改进。终于,他不仅治好了自己的病,还彻底攻克了这种疑难杂症。

在敌人面前,他冲锋陷阵,进退自如。在疾病面前,他锲而不舍,用药如调兵遣将。面对未知,只有无数次的冒险与试探,方能磨合出人与外界的最佳平衡。无畏,是他赫赫军功的光芒,亦是他崭新人生的序章。

在敌人面前,他冲锋陷阵,进退自如。在疾病面前,他锲而不舍,用药如调兵遣将。面对未知,只有无数次的冒险与试探,方能磨合出人与外界的最佳平衡。无畏,是他赫赫军功的光芒,亦是他崭新人生的序章。

图为“红忆寻声”社会实践团采访郎玉麟先生

体百姓之苦,救贫贱之厄——关爱是医患共同书写的生命主旨

体百姓之苦,救贫贱之厄——关爱是医患共同书写的生命主旨

一进入郎氏中医门诊部,映入眼帘的便是一面墙的锦旗。“妙手回春”“医术精湛,医德高尚”“治愈顽疾”,一面面鲜红的锦旗背后,不仅是对郎老高超医术的肯定,更是对其高尚医德的赞美。

图为郎玉麟先生家中锦旗

“我是退休之后当了医生的,完完全全都是自学的……病人们口口相传,口碑就建立起来了。”郎老表示,医馆的发展离不开病人对自己的信任与宣传。为了不辜负他们的信任,郎玉麟经常翻阅书籍,不断向别人请教,“谁家有好的东西我不仅要把它记下来,还要努力理解它、掌握它。虽然有时候常常会碰到困难,但是我想办法总是比困难多。”正是这种刻苦钻研的精神,使郎玉麟成功研制出了“郎氏消银汤”口服液、和“克痹汤”,为银屑病和类风湿病的患者带来了福音。

“到地方服务,要保持这个解放军的本色,解放军的本色就是要么不做,要做的做好。”苦出生的郎老深知许多老百姓根本无法支付高昂的治疗费用,病情只能一拖再拖。“照一张片子,制作一个支架就要400多,老百姓是看不起这种病的。”为此,他坚持用纯中药为患者提供平价优质的诊疗,把医药费控制到最低。他常常戏称自己是一个很“抠”的老人,在药效相同的情况下,他总是为老百姓精打细算,优先选择性价比高的药。可除此之外,郎玉麟先生又十分慷慨,为就诊的患者提供免费的午餐、定期带领团队到边远山村义诊等等。这种矛盾生动地体现了他的医者仁心,亦是军人本色。

如今近90岁的郎老,仍能清楚地记得自己经手的每一位病人及病情。看着一张张病前愈后的效果对比照,郎老的脸上露出了自豪而骄傲的神情。

“一花一世界,一草一菩提。”草木虽轻,却承情谊千钧。一问一答,书写生命敬意。医生与患者,健康与疾病,相互调和,相互介入,共同描绘生命的珍贵。

“到地方服务,要保持这个解放军的本色,解放军的本色就是要么不做,要做的做好。”苦出生的郎老深知许多老百姓根本无法支付高昂的治疗费用,病情只能一拖再拖。“照一张片子,制作一个支架就要400多,老百姓是看不起这种病的。”为此,他坚持用纯中药为患者提供平价优质的诊疗,把医药费控制到最低。他常常戏称自己是一个很“抠”的老人,在药效相同的情况下,他总是为老百姓精打细算,优先选择性价比高的药。可除此之外,郎玉麟先生又十分慷慨,为就诊的患者提供免费的午餐、定期带领团队到边远山村义诊等等。这种矛盾生动地体现了他的医者仁心,亦是军人本色。

如今近90岁的郎老,仍能清楚地记得自己经手的每一位病人及病情。看着一张张病前愈后的效果对比照,郎老的脸上露出了自豪而骄傲的神情。

“一花一世界,一草一菩提。”草木虽轻,却承情谊千钧。一问一答,书写生命敬意。医生与患者,健康与疾病,相互调和,相互介入,共同描绘生命的珍贵。

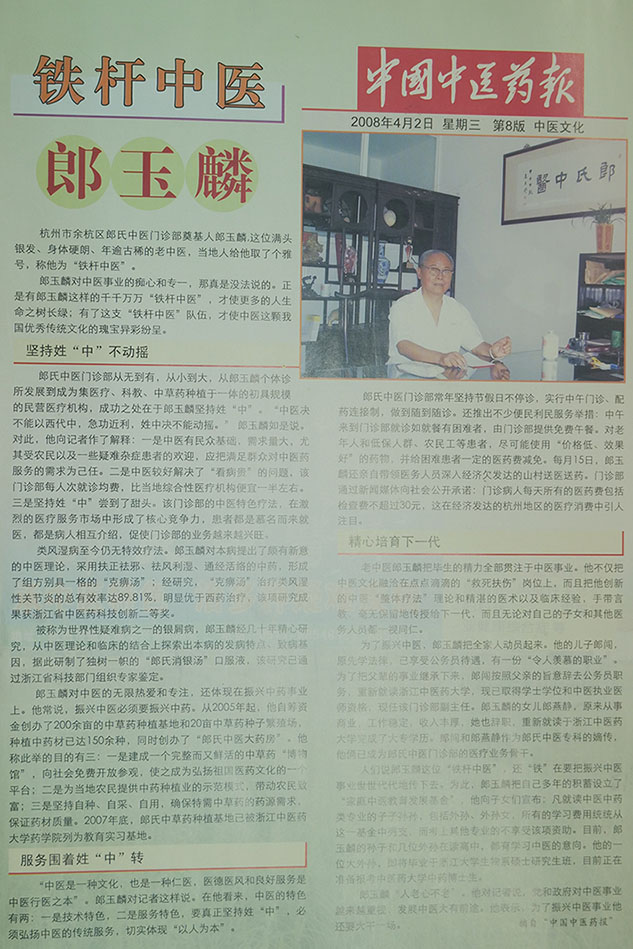

图为2008年《中国中医药报》对郎玉麟先生的报道

传中医经典,承岐黄薪火——传承的故事是未完待续

传中医经典,承岐黄薪火——传承的故事是未完待续

“中医很重要的就是传承方面!”他深知自己年岁已高,但他始终希望博大精深的中医文化可以被更多人了解。为了更好地传承中医的医道,他的儿子、女儿、孙女和侄子都在他的带领下进入了中医行业,为此他还设置了“中医家庭教育基金”,减轻家庭内学中医后代的学费负担。除此之外,他还创建了郎氏中医的中药种植园,并正在筹建郎氏中医博物馆,希望能进一步推动中医文化的传承。

传承手艺,传递温情,守望医魂。郎玉麟先生笑道:“我是一个平凡的人。我不神奇,是中医神奇。”厚植文化底蕴,有多少杏林神医一双妙手化腐朽为神奇,铸平凡为不凡。翻开时代篇章,亦有后辈承前启后,守正创新,续写新的辉煌!

传承手艺,传递温情,守望医魂。郎玉麟先生笑道:“我是一个平凡的人。我不神奇,是中医神奇。”厚植文化底蕴,有多少杏林神医一双妙手化腐朽为神奇,铸平凡为不凡。翻开时代篇章,亦有后辈承前启后,守正创新,续写新的辉煌!

图为郎玉麟先生带领“红忆寻声”社会实践团队成员参观筹建中的“郎氏中医博物馆”

用影像记录老兵的音容笑貌,用声音展现老兵的抗战风采,用文字传递温情与力量。“红忆”是回望,“寻声”是记录,赓续精神谱系,传承红色记忆。“红忆寻声”一直在路上。

图为“红忆寻声”社会实践团与老兵郎玉麟的合照

文字:黄琼瑶

图片:陈巧玲

责任编辑:周云 发布日期:2023-08-14 关注:

大学社会实践推荐

- 青年脚踏借鉴路,阳春砂仁香满怀

- 大学社会实践 08-14

- 大手牵小手,幸福一起走

- 为响应学校号召,由汪兴隆、孙东娟、江成杰,程宇奇,谢文超组成的十个一团队举行的社会实践活动在2023年7月13日顺利开展,本次活动旨

- 大学社会实践 08-14

- 春砂攻艰争新局,大干快上正当时

- 大学社会实践 08-14

- 青春漫步砂仁里,金果书写致富经——探究阳春市春

- 大学社会实践 08-14

- 青春漫步砂仁里,金果书写致富经——探究阳春市春

- 大学社会实践 08-14

- 西外学子三下乡|“青”听童心,守护“童”行,我

- 大学社会实践 08-14

- 华科大学子三下乡:一县一品牌,炎陵黄桃兴

- 大学社会实践 08-14

- 时光流变,守望不变

- 八月初,无锡太湖学院“志愿敬老行,关爱传真情”社会实践团队在浙江衢州市江山市大陈老年公寓结束活动。

- 大学社会实践 08-14

- 循迹老兵路,寻声传承人 ——走进余杭区探访抗美

- 大学社会实践 08-14

- 爱心助老|情满赤忏,暖心传递,增添温馨

- 随着社会老龄化程度的加深,空巢老人越来越多,已经成为一个不容忽视、要长期面对的社会问题。不仅需要政府从政策法规层面加以引导,也

- 大学社会实践 08-14

- 客服QQ:208830274Beplay手机登录网址

©版权所有

- 社会实践报告投稿平台