山东大学“耘耘”众生与千古江山调研团——城子崖遗址的探索

作者:张怡平 来源:山东大学

经过龙山,一眼望去,“城子崖遗址博物馆”的巨大标志映入眼帘。恍然间,一座历经沧桑的故城从远古走来,若隐若现,梦回西周。

城子崖是一处高出平地三到五米的长方形台地,其外观状如城垣,故村民称此地为“城子崖”。

博物馆外形是一座仿照原始社会土城建筑风格的土堡式建筑,一下就把人从现代社会拉到了远古。跨入大门,立即被厚重的历史感所笼罩。面前大理石地板上铭刻着一连串的重要文化节点,形成一条历史时空大道。从8500年前的西河文化开始,一直到贯穿到2000年前的商周文化,这便是脚下这块土地始终不绝的文明传承。

一、城子崖的发现

历史让人在某一时刻遇见,奇迹在那一时刻让人惊喜。1928年春天,大学生吴金鼎和好友张敦讷考察汉代东平陵城。他们途经城子崖,听闻当地老百姓将此地成为“鹅鸭城”。吴金鼎站在龙山村头向东眺望城子崖,心生疑虑:老百姓养鹅养鸭何须用城?他带着自己的怀疑走到台城边,发现了火烧的红土遗迹,莫大的惊喜从天而降。再后来他多次到访,又发现了与石器、骨器共存的一种罕见的油光漆黑的陶片,名曰:油光黑陶片。一个大胆的设想在他的脑子里出现:油光黑陶片或系龙山文化之特征。吴金鼎的这一重大发现引起了当年国立中央研究院历史文化研究所的极大关注,决定对城子崖进行发掘。

这座神奇的古城从地表往下,分别是商周文化、岳石文化和龙山文化古城城墙的堆积,并且城墙重叠,层次间没有中断,从4600年前一起延续到2000年前。展厅里,有一段古老城池的长方形版筑夯土城墙叠压,进而还原了宫殿、民居、手工作坊的地基,勾勒出先民生活与劳作的雏形。放眼望去,夏、商、周、谭,不同时期的出土文物异彩纷呈。

二、城子崖城市遗存

通过对城子崖遗址的动物遗存进行研究,发现了大量的狗,猪,羊等家养动物的遗迹。通过对植物遗迹的研究,发现的农作物遗存有粟、黍、稻和大豆,该遗址以旱作农业为主,以种植小米最多,其次为黍、大豆,有少量的水稻。

在城子崖遗址,井的发现,证明古史所记“伯益作井”不误,井的发明与使用,是谭国先民在改造自然斗争中所取得的重大成果之一。并从某种程度上,直接改变了人类的生存、生活方式。井的发明与利用,与早期城市的发展密切相关,她使进入高度密集聚居区的谭国先民们,无须奔波于河流之滨,可方便地获得生产和生活用水,并使对农田的灌溉成为可能。

这些印记都在说明谭国故城人口高度密集,生产日益扩大和经济繁荣,说明城子崖是一座颇具规模的早期城市。城子崖的早期文明之花,绽放得鲜艳绚丽多彩。

三、城子崖的不同时期

城子崖遗址的城墙主要分为三个时期,龙山文化时期、岳石文化时期、周代。

龙山文化时期城墙紧贴现存的城子崖台地外侧,城墙采用平地堆筑法建造,夯层不甚规整,城墙高不过2米,防御功能有限,防御还是主要依靠城外深达7米、宽约30—50米的壕沟。

岳石文化早期,依然沿用城墙与壕沟相连的防御模式,但这一时期城墙建筑技术有了飞跃性的进步,束棍夯筑和版筑两项筑城技术的普遍使用,大大增强了城墙的坚固程度,使城墙变高成为可能。束棍夯筑是把数根木棍绑在一起夯打,夯窝密集清晰,夯土坚硬。版筑就是用夹板挡土,这种技术使得城墙外侧陡直规整。到了岳石文化晚期,城墙和壕沟完全分离,间距15米左右,城墙高达4米以上,防御功能主要由城墙承担,不再过度依赖于壕沟。

周代城墙留下的遗迹极少,周代时可能部分区域延用了岳石文化晚期的城墙。

这些城墙遗址反映出不断增加的战争和暴力现象,显示区域政体之间存在竞争关系。

四、城子崖的永恒

俯瞰城子崖,它就像遗落在人间的一颗明珠,被历史长河流沙覆盖。在五千年辉煌文明史的时间长河中,它又像历史遗落在人间的一滴眼泪,温润大地情怀,在人类文明孕育、起步、碰撞、发展、融合的数千年征途上,生生不息地传递人类文明的精神火种。

夕阳西下,落日的余晖洒在城子崖古老的台地上,让古城显得格外静逸。但在我心里,却是一片翻腾的巨浪。城子崖哪里像它表面这样静默,它是济南古国古城古文化的发展史,是华夏文化的黎明,是先民拓荒奋进的抗争,是一首兼具现实主义与浪漫主义的古歌!

城子崖是一处高出平地三到五米的长方形台地,其外观状如城垣,故村民称此地为“城子崖”。

博物馆外形是一座仿照原始社会土城建筑风格的土堡式建筑,一下就把人从现代社会拉到了远古。跨入大门,立即被厚重的历史感所笼罩。面前大理石地板上铭刻着一连串的重要文化节点,形成一条历史时空大道。从8500年前的西河文化开始,一直到贯穿到2000年前的商周文化,这便是脚下这块土地始终不绝的文明传承。

一、城子崖的发现

历史让人在某一时刻遇见,奇迹在那一时刻让人惊喜。1928年春天,大学生吴金鼎和好友张敦讷考察汉代东平陵城。他们途经城子崖,听闻当地老百姓将此地成为“鹅鸭城”。吴金鼎站在龙山村头向东眺望城子崖,心生疑虑:老百姓养鹅养鸭何须用城?他带着自己的怀疑走到台城边,发现了火烧的红土遗迹,莫大的惊喜从天而降。再后来他多次到访,又发现了与石器、骨器共存的一种罕见的油光漆黑的陶片,名曰:油光黑陶片。一个大胆的设想在他的脑子里出现:油光黑陶片或系龙山文化之特征。吴金鼎的这一重大发现引起了当年国立中央研究院历史文化研究所的极大关注,决定对城子崖进行发掘。

这座神奇的古城从地表往下,分别是商周文化、岳石文化和龙山文化古城城墙的堆积,并且城墙重叠,层次间没有中断,从4600年前一起延续到2000年前。展厅里,有一段古老城池的长方形版筑夯土城墙叠压,进而还原了宫殿、民居、手工作坊的地基,勾勒出先民生活与劳作的雏形。放眼望去,夏、商、周、谭,不同时期的出土文物异彩纷呈。

二、城子崖城市遗存

通过对城子崖遗址的动物遗存进行研究,发现了大量的狗,猪,羊等家养动物的遗迹。通过对植物遗迹的研究,发现的农作物遗存有粟、黍、稻和大豆,该遗址以旱作农业为主,以种植小米最多,其次为黍、大豆,有少量的水稻。

在城子崖遗址,井的发现,证明古史所记“伯益作井”不误,井的发明与使用,是谭国先民在改造自然斗争中所取得的重大成果之一。并从某种程度上,直接改变了人类的生存、生活方式。井的发明与利用,与早期城市的发展密切相关,她使进入高度密集聚居区的谭国先民们,无须奔波于河流之滨,可方便地获得生产和生活用水,并使对农田的灌溉成为可能。

这些印记都在说明谭国故城人口高度密集,生产日益扩大和经济繁荣,说明城子崖是一座颇具规模的早期城市。城子崖的早期文明之花,绽放得鲜艳绚丽多彩。

三、城子崖的不同时期

城子崖遗址的城墙主要分为三个时期,龙山文化时期、岳石文化时期、周代。

龙山文化时期城墙紧贴现存的城子崖台地外侧,城墙采用平地堆筑法建造,夯层不甚规整,城墙高不过2米,防御功能有限,防御还是主要依靠城外深达7米、宽约30—50米的壕沟。

岳石文化早期,依然沿用城墙与壕沟相连的防御模式,但这一时期城墙建筑技术有了飞跃性的进步,束棍夯筑和版筑两项筑城技术的普遍使用,大大增强了城墙的坚固程度,使城墙变高成为可能。束棍夯筑是把数根木棍绑在一起夯打,夯窝密集清晰,夯土坚硬。版筑就是用夹板挡土,这种技术使得城墙外侧陡直规整。到了岳石文化晚期,城墙和壕沟完全分离,间距15米左右,城墙高达4米以上,防御功能主要由城墙承担,不再过度依赖于壕沟。

周代城墙留下的遗迹极少,周代时可能部分区域延用了岳石文化晚期的城墙。

这些城墙遗址反映出不断增加的战争和暴力现象,显示区域政体之间存在竞争关系。

四、城子崖的永恒

俯瞰城子崖,它就像遗落在人间的一颗明珠,被历史长河流沙覆盖。在五千年辉煌文明史的时间长河中,它又像历史遗落在人间的一滴眼泪,温润大地情怀,在人类文明孕育、起步、碰撞、发展、融合的数千年征途上,生生不息地传递人类文明的精神火种。

夕阳西下,落日的余晖洒在城子崖古老的台地上,让古城显得格外静逸。但在我心里,却是一片翻腾的巨浪。城子崖哪里像它表面这样静默,它是济南古国古城古文化的发展史,是华夏文化的黎明,是先民拓荒奋进的抗争,是一首兼具现实主义与浪漫主义的古歌!

责任编辑:周云 发布日期:2023-08-14 关注:

大学社会实践推荐

- 探索天气奥秘,助力乡村振兴

- 大学社会实践 08-14

- 山东大学“耘耘”众生与千古江山调研团——城子崖

- 大学社会实践 08-14

- 拾取红色记忆,重温革命历史

- 中国石油大学(华东)机电工程学院2022级学生陈昊帅带领的党史学习小组实践队参观中共青岛党史纪念馆

- 大学社会实践 08-14

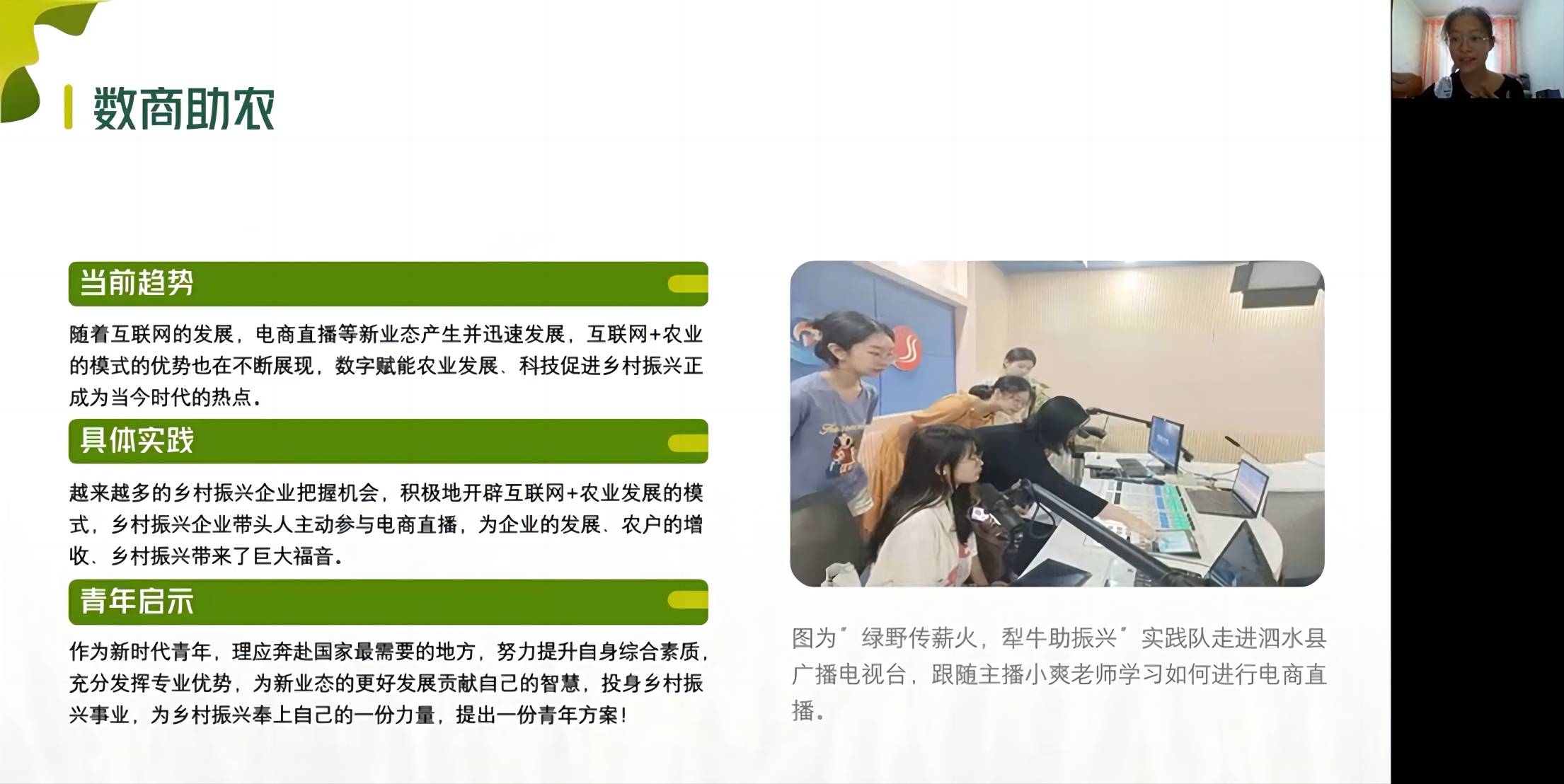

- 曲园学子暑假社会实践——电商助振兴,红歌献给党

- 大学社会实践 08-14

- 西外学子三下乡|以爱之名,共“童”成长,满满收

- 大学社会实践 08-14

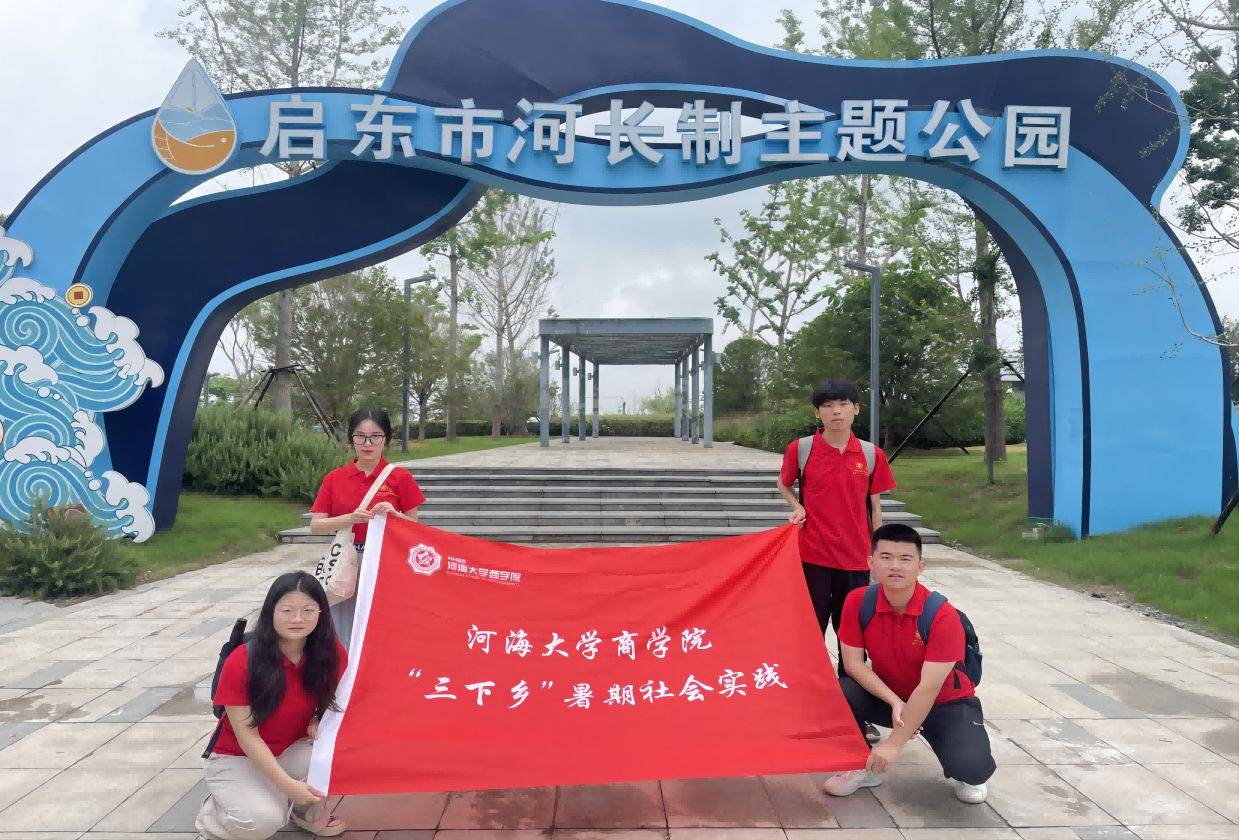

- 以河长制守护一湾碧水蓝天 ——河

- 大学社会实践 08-14

- 苏大学子调研伊犁民俗 助力文化焕新发展

- 大学社会实践 08-14

- 曲园学子三下乡:巧用宣讲之策,赋能乡村振兴

- 无

- 大学社会实践 08-14

- 苏大学子拜访非遗传人 助力传承民族匠心

- 大学社会实践 08-14

- 重庆三峡医药高等专科学校学子“三下乡”:理论宣

- “绿动平湖,技行高峡”社会实践服务队在万州区大周镇五土村开展“垃圾变废为宝,分类共享美好”主题宣讲活动。

- 大学社会实践 08-14

- 客服QQ:208830274Beplay手机登录网址

©版权所有

- 社会实践报告投稿平台