Beplay手机登录网址

,社会实践报告投稿平台

访沂蒙革命地,感英雄长存

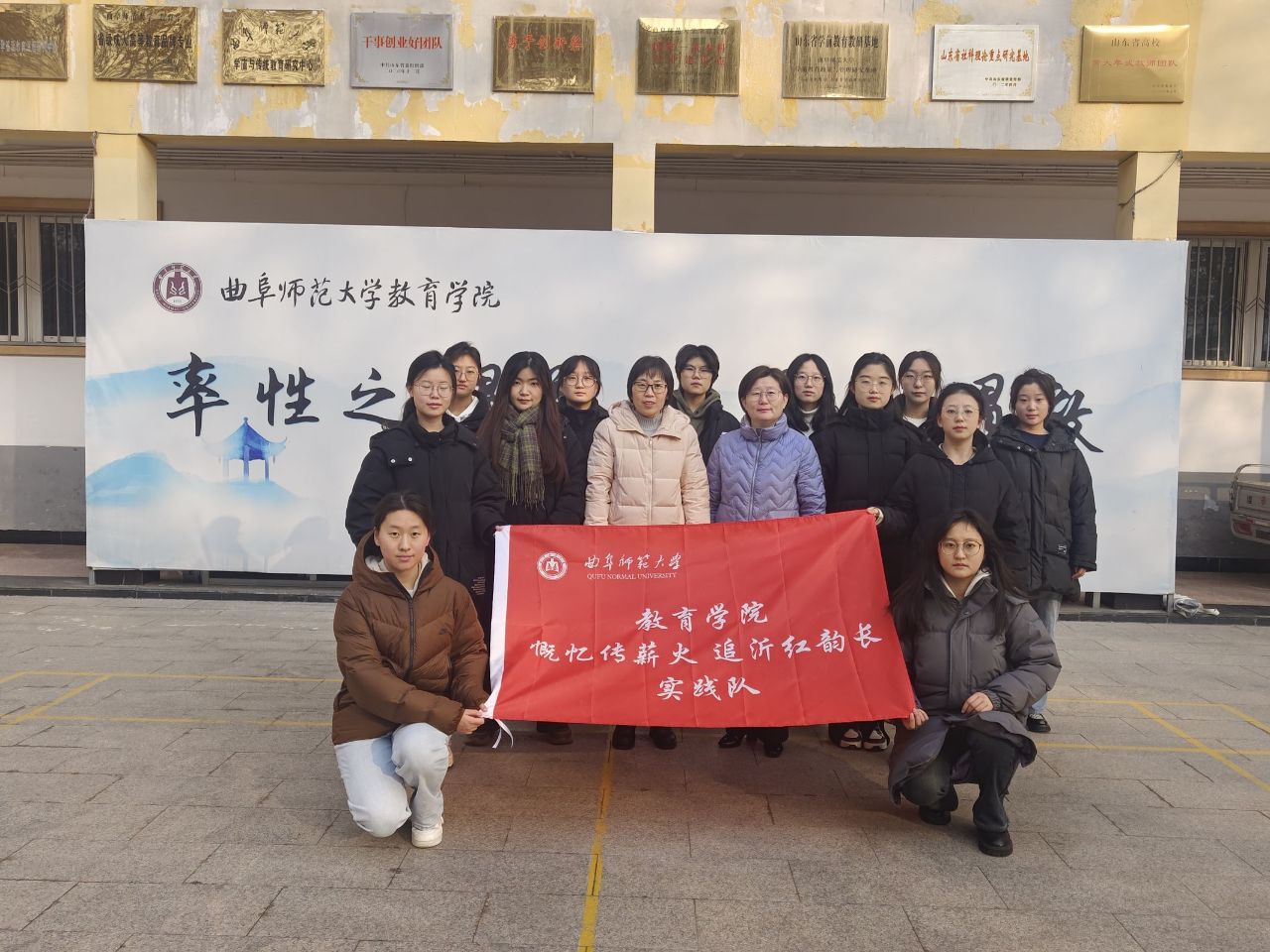

作者:于子璇 来源:曲阜师范大学

“最后一碗米送去做军粮,最后一尺布送去做军装,最后一件老棉袄盖在担架上,最后一个亲骨肉送去战场上……”在那个战火纷飞的年代,沂蒙人民在中国共产党的领导下,奔赴前线、积极奋战,与此同时,沂蒙山区诞生了一个伟大的女性群体——沂蒙红嫂。

在沂蒙红嫂纪念馆中,我们看到了革命红嫂王换于的事迹。在抗战最艰难的时候,她带领全家创办了战时托儿所,抚养了42名将士和烈士的后代。王换于曾说:“八路军的孩子就是他们的根,咱们就算是豁上命,也要给他们留住根。”在那个国家战乱、家庭离散的年代,人人自危,自己活命尚为艰难,谁又顾得上别人呢?扪心自问,我们又能否能像王换于等红嫂们一样,将自己的骨肉“弃置一旁”,尽己所能地保护、抚养着与自己毫无血缘关系的孩子呢?条件艰苦,物资有限,无可奈何地在自己的孩子与八路军的孩子之间进行取舍选择,他们的内心该是多么地纠结挣扎啊。没有母亲不爱自己的孩子,但总要有人去守护八路军的孩子们,就像他们义无反顾地去战场上守护我们一样。无数的沂蒙红嫂们,她们以自己的身躯迸发出蓬勃的力量。军民心心相映,筑起抗战的长城。如果当年没有红嫂们,祖国没有千千万万个她们,就没有如今的我们,没有如今的国泰民安。

沂蒙山是英雄的山,抗日的军民在崮顶把烽火点燃;沂蒙山是母亲的山,沂蒙红嫂身影在这里奉献。跨越时间长河,当年的红嫂有的已经逝去、有的已是耄耋之年。但青山仍在,记忆仍存。历史不应该被忘记,而这也正是沂蒙红嫂纪念馆所存在的意义。我们通过实践活动,近距离地了解了红嫂的经历,与此同时,我们也就成为了传承者。红色的记忆不应只封存在历史的长河中,它需要我们一代代地去传承、去发扬,让更多的人去了解、去认识。沂蒙红嫂,是无数平凡但是为抗战积极奉献的女性的缩影,是女性力量的具象化。从中我们所能看到女性的坚韧、伟大、无私在闪烁,女子亦有深明大义,革命事业因她们也在执笔而色彩浓厚、意义深重。

在漫漫历史长河中,沂蒙的红色星火闪闪,岁月年年远去,记忆笔笔加重,不断地浓郁,英雄长存于人民的记忆之中,熠熠生辉。

在沂蒙红嫂纪念馆中,我们看到了革命红嫂王换于的事迹。在抗战最艰难的时候,她带领全家创办了战时托儿所,抚养了42名将士和烈士的后代。王换于曾说:“八路军的孩子就是他们的根,咱们就算是豁上命,也要给他们留住根。”在那个国家战乱、家庭离散的年代,人人自危,自己活命尚为艰难,谁又顾得上别人呢?扪心自问,我们又能否能像王换于等红嫂们一样,将自己的骨肉“弃置一旁”,尽己所能地保护、抚养着与自己毫无血缘关系的孩子呢?条件艰苦,物资有限,无可奈何地在自己的孩子与八路军的孩子之间进行取舍选择,他们的内心该是多么地纠结挣扎啊。没有母亲不爱自己的孩子,但总要有人去守护八路军的孩子们,就像他们义无反顾地去战场上守护我们一样。无数的沂蒙红嫂们,她们以自己的身躯迸发出蓬勃的力量。军民心心相映,筑起抗战的长城。如果当年没有红嫂们,祖国没有千千万万个她们,就没有如今的我们,没有如今的国泰民安。

沂蒙山是英雄的山,抗日的军民在崮顶把烽火点燃;沂蒙山是母亲的山,沂蒙红嫂身影在这里奉献。跨越时间长河,当年的红嫂有的已经逝去、有的已是耄耋之年。但青山仍在,记忆仍存。历史不应该被忘记,而这也正是沂蒙红嫂纪念馆所存在的意义。我们通过实践活动,近距离地了解了红嫂的经历,与此同时,我们也就成为了传承者。红色的记忆不应只封存在历史的长河中,它需要我们一代代地去传承、去发扬,让更多的人去了解、去认识。沂蒙红嫂,是无数平凡但是为抗战积极奉献的女性的缩影,是女性力量的具象化。从中我们所能看到女性的坚韧、伟大、无私在闪烁,女子亦有深明大义,革命事业因她们也在执笔而色彩浓厚、意义深重。

在漫漫历史长河中,沂蒙的红色星火闪闪,岁月年年远去,记忆笔笔加重,不断地浓郁,英雄长存于人民的记忆之中,熠熠生辉。

责任编辑:周云 发布日期:2024-01-29 关注:

大学社会实践推荐

- 曲园学子三下乡:关注青年书风,推进全民阅读

- 大学社会实践 01-29

- 曲园学子寒假社会实践——青春智慧助老,共享数字时代

- 大学社会实践 01-29

- 以青年行动力,筑老人温暖心

- 以青年行动力,筑老人温暖心

为了进一步弘扬尊老敬贤的传统美德和青年志愿者“奉献、友爱、互助、进步”的 - 大学社会实践 01-29

- 【管理学院寒假社会实践】——守护文化瑰宝,弘扬华夏文明

- 大学寒假社会实践关于弘扬传统文化

- 大学社会实践 01-29

- 访沂蒙革命地,感英雄长存

- 大学社会实践 01-29

- 探索AI在智慧农业中的无限可能

-  随着科技的快速发展,人工智能(AI)在各个领域的应用越来越广泛。然而,在农业领域,AI的应用尚未得到充分开发。寿光高科技农业

- 大学社会实践 01-29

- AI助力农业,科技兴农之路

- 随着科技的飞速发展,人工智能(AI)的应用日益广泛。然而,在农业领域,AI的应用尚处于起步阶段。寿光高科技农业园区作为国内先进的农

- 大学社会实践 01-29

- 以智慧之帆,引领乡村振兴

- 随着中国智慧农业政策的实施,科技与农业的联系日益密切,在农业领域,智慧农业正在全国范围内逐渐普及,是农业发展速度达到新的高度。

- 大学社会实践 01-29

- 以AI之力助力农业发展

- 随着中国科技的不断发展,越来越多的高科技设备被运用到人类生活的各个领域,农业生活正是其中之一。为了进一步全面了解智慧农业,分析

- 大学社会实践 01-29

- 智慧农业,助力国兴

- 近些年来,中国的智慧农业在不停的发展壮大,曲阜师范大学“慧农智行”社会实践队于寒假伊始前往山东省寿光市蔬菜高科技农业园进行实地

- 大学社会实践 01-29

- 回顶部Beplay手机登录网址

©版权所有