安徽师大学子三下乡:感应红色文化脉搏,走访独山红军街

作者:张为田 来源:皖美徽韵实践团队

用脚步丈量祖国大地,用眼睛发现中国精神,用耳朵倾听人民呼声,用内心感应时代脉搏。为赓续红色基因,奋扬时代风帆,7月15日,安徽师范大学文学院赴六安“方言学习和红色调研”社会实践团队于独山红军街开展以“传承红色文化,迈开前进步伐”为主题社会实践活动。

一镇十六将,独秀大别山

“传说很久以前,齐头山和黄巢尖比本领,看谁长得又高又快,齐头山便抢先往上长,直冲云霄,欲犯天宫。观音圣母见状,大怒。将其山头砍掉,落在千亩平原沙滩上,形成一座孤峰。这便是独山。”车内,团队成员们聚精会神地听着独山的神话故事,不知不觉就到达了目的地。酷暑炎炎,团队在独山镇政府下车,整理好队伍,向独山街进发。途中,最吸引人目光的,当是镇里几乎每家每户门前都有的“革命烈士之家”牌匾。显然,除了神话传说,独山镇有着更值得被铭记的地方。队长一边走一边就独山镇深厚的红色文化底蕴给队员们展开介绍,这块红色的土地,曾为中华民族的解放事业建立了不朽的功勋,是我国革命的策源地。独山镇自新民主主义革命以来,不仅有5万多名英雄儿女曾投身火热的中国革命洪流中去,还诞生了16位开国将军,并且建国后镇中被追认为烈士的就有530余人,可以说是户户有红军,村村存烈士,山山埋风骨,岭岭皆风怀。

一镇十六将,独秀大别山

“传说很久以前,齐头山和黄巢尖比本领,看谁长得又高又快,齐头山便抢先往上长,直冲云霄,欲犯天宫。观音圣母见状,大怒。将其山头砍掉,落在千亩平原沙滩上,形成一座孤峰。这便是独山。”车内,团队成员们聚精会神地听着独山的神话故事,不知不觉就到达了目的地。酷暑炎炎,团队在独山镇政府下车,整理好队伍,向独山街进发。途中,最吸引人目光的,当是镇里几乎每家每户门前都有的“革命烈士之家”牌匾。显然,除了神话传说,独山镇有着更值得被铭记的地方。队长一边走一边就独山镇深厚的红色文化底蕴给队员们展开介绍,这块红色的土地,曾为中华民族的解放事业建立了不朽的功勋,是我国革命的策源地。独山镇自新民主主义革命以来,不仅有5万多名英雄儿女曾投身火热的中国革命洪流中去,还诞生了16位开国将军,并且建国后镇中被追认为烈士的就有530余人,可以说是户户有红军,村村存烈士,山山埋风骨,岭岭皆风怀。

观六霍起义,感先烈精神

团队首先参观了六霍起义纪念塔。它位于独山镇一座高山上,塔身的造型是两把利剑,气势汹涌,直刺苍穹,锐不可挡。塔碑有邓小平1982年为“六霍起义纪念塔”亲笔题词。塔身的两座雕塑表情刚毅、神态慷慨,目光注视着远方。望着庄严的雕塑,团队成员心底的敬意油然而生,不约而同地怀着崇敬的心向纪念塔鞠躬致敬。随后,团队去往红军时期的革命旧址,踏入六霍起义纪念馆,追忆峥嵘岁月,缅怀革命先辈。纪念馆里陈列的展品陈旧有声:上了锈的锄头、磕了边的碗,伴随着呼啸而来的枪声、吆喝声,再现了独山暴动、六霍起义和苏区春秋的壮丽画卷,展现了无数革命烈士的丰功伟绩,将大家重新带到那段波澜壮阔、浴血奋战的红色革命岁月。团队成员深深感受到了老区人民在中国共产党领导下,团结奋斗、不怕牺牲、追求光明的崇高革命精神。

团队首先参观了六霍起义纪念塔。它位于独山镇一座高山上,塔身的造型是两把利剑,气势汹涌,直刺苍穹,锐不可挡。塔碑有邓小平1982年为“六霍起义纪念塔”亲笔题词。塔身的两座雕塑表情刚毅、神态慷慨,目光注视着远方。望着庄严的雕塑,团队成员心底的敬意油然而生,不约而同地怀着崇敬的心向纪念塔鞠躬致敬。随后,团队去往红军时期的革命旧址,踏入六霍起义纪念馆,追忆峥嵘岁月,缅怀革命先辈。纪念馆里陈列的展品陈旧有声:上了锈的锄头、磕了边的碗,伴随着呼啸而来的枪声、吆喝声,再现了独山暴动、六霍起义和苏区春秋的壮丽画卷,展现了无数革命烈士的丰功伟绩,将大家重新带到那段波澜壮阔、浴血奋战的红色革命岁月。团队成员深深感受到了老区人民在中国共产党领导下,团结奋斗、不怕牺牲、追求光明的崇高革命精神。

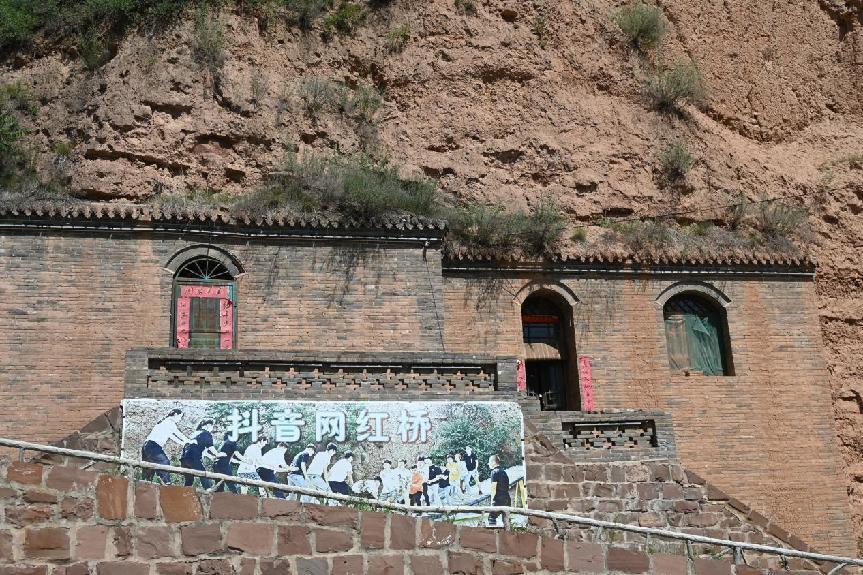

步红军街,重温爱国情

到达红军街,团队成员首先在苏维埃城门口停下脚步。插着红旗,挂满红灯笼的街道映入眼帘。独山沉淀百年的红色历史,也顺着小镇铺展开来。信步于红军街中,团队成员深深感受到了独山独特的红色文化韵味。从团队对当地居民的采访中得知,居民们的先辈都曾投身于革命事业之中,他们中的大多数家庭也都被评为革命烈士之家。一镇十六将,团队成员在此刻才对这句话以及这个小镇有了更为深刻的认识。追随着先烈的脚步继续向前,团队成员在红军街发现了许多关于火炬、冲锋号角、革命烈士的雕塑。大家静静观看,细细学习。团队成员孟圆不由得发出感叹,走在这条大街,无时无刻不被这浓厚的红色文化氛围所萦绕。铁血今犹在,山河已无恙,烟火寻常,这些雕塑与古色古香的街道浑然一体,屹立在这,就像在守卫着这片山河繁荣,国泰民安的盛世。

到达红军街,团队成员首先在苏维埃城门口停下脚步。插着红旗,挂满红灯笼的街道映入眼帘。独山沉淀百年的红色历史,也顺着小镇铺展开来。信步于红军街中,团队成员深深感受到了独山独特的红色文化韵味。从团队对当地居民的采访中得知,居民们的先辈都曾投身于革命事业之中,他们中的大多数家庭也都被评为革命烈士之家。一镇十六将,团队成员在此刻才对这句话以及这个小镇有了更为深刻的认识。追随着先烈的脚步继续向前,团队成员在红军街发现了许多关于火炬、冲锋号角、革命烈士的雕塑。大家静静观看,细细学习。团队成员孟圆不由得发出感叹,走在这条大街,无时无刻不被这浓厚的红色文化氛围所萦绕。铁血今犹在,山河已无恙,烟火寻常,这些雕塑与古色古香的街道浑然一体,屹立在这,就像在守卫着这片山河繁荣,国泰民安的盛世。

在所有活动结束后,安徽师范大学文学院赴六安“方言学习和红色调研”社会实践团队在火炬雕塑前合影留念并交流心得感悟。团队成员收获颇丰,纷纷表示少年心中应当有山河浩荡,清气乾坤,要接过前辈们担下的重责,赓续先烈之志,踔厉奋发,用赤诚丹心与虔诚信仰,继续佑锦瑟山河无恙。最后,队长田唯一对此次活动进行总结,她指出,“魂魄托日月,肝胆映山河”,英烈虽已远去,但他们用鲜血和生命铸就的精神长存。当代青年应不止是追思和怀念,更多的是要继承和弘扬英烈精神,在心灵中播撒下火种,涵养浩然正气,让红色文化薪火相传。这也是社会实践团队此行所秉持的初衷。

责任编辑:周云 发布日期:2023-07-17 关注:

社会实践活动推荐

- 长安大学学子三下乡:赴榆次老城深入了解文旅发展

- 社会实践活动 07-17

- 长安大学学子三下乡:赴晋中市博物馆了解当地历史

- 社会实践活动 07-17

- 长安大学学子三下乡:赴后沟古村考察当地古建筑

- 社会实践活动 07-17

- 长安大学学子三下乡:前往北田镇张胡村考察乡村振

- 社会实践活动 07-17

- 用心传递爱,支教暖人心——巢湖学院赴夏阁镇柳南

- 青春致美是担当。2023年7月3日至7月7日,巢湖学院赴夏阁镇柳南村爱心支教实践团队开展暑假“三下乡”实践活动。

- 社会实践活动 07-17

- 安徽学子三下乡:寓教于乐,红色故事伴成长

- 安徽师范大学文学院赴六安“方言学习和红色调研”社会实践团队的队员们于7月16日在六安各县开展以“寓教于乐,传递红色文化”为主题的

- 社会实践活动 07-17

- 山理学子三下乡:致敬革命先烈,传承红色基因

- 社会实践活动 07-17

- 奔赴独山红军街,安徽师大红色传播进行中

- 7月15日下午,安徽师范大学文学院赴六安“方言学习和红色调研”社会实践团队前往独山红军街,了解和学习革命先烈的丰功伟业,与红军英

- 社会实践活动 07-17

- 安徽师大学子三下乡:感应红色文化脉搏,走访独山

- 7月15日,安徽师范大学文学院赴六安“方言学习和红色调研”社会实践团队于独山红军街开展以“传承红色文化,迈开前进步伐”为主题社会

- 社会实践活动 07-17

- 携手低碳生活 共创绿色家园

- 为增强全民节约意识、推行绿色低碳的生活方式,努力形成全民崇尚节俭、绿色低碳生活的社会风气,7月14日,聊城大学药学院星火传递社会

- 社会实践活动 07-17

- 客服QQ:208830274Beplay手机登录网址

©版权所有

- 社会实践报告投稿平台