共享民俗盛宴,领略民间风情--湘大学子访湘潭市民俗博物馆

作者:羊文菁 来源:湘潭大学学生工作部(处)赴新疆吐鲁番民族团结实践团

为充分了解湘潭民俗的悠久历史及其风格特点。7月4日,湘潭大学学生工作部(处)赴新疆吐鲁番民族团结实践团湘潭市调研小组走进了湘潭市民俗博物馆,从艺夺天工的手工制品到回味无穷的湘潭特产,从锣鼓喧天的红尘鼓舞到委婉动听的山水流音,在一排排陈列的璀璨、醇厚的物产和民俗中,体会湘潭人民身上敢为人先、乐观向上、勇于创新的精神,领略湘潭独特的乡土情怀。

艺夺天工的手工制品

别人手中废旧的杂志、报纸在贺桂华老师手中经过精心构思和形态设计,变成了一个个栩栩如生的人物。折出来的作品既保留了纸张的原有图案,又呈现出再创造的艺术性。“以纸为色,以折代笔”将不同人物的特色凸显出来。

伞是人们日常生活中必不可少的物品。湘潭油纸伞制作工艺复杂,分为刮青、劈伞骨、制伞托、网伞穿花、糊伞、画花、收伞等82个大小工序,成品精美独特。早在清代200多年间,湘潭油纸伞就广受国内外人们的喜爱,成为了展现湘潭民俗乡韵的特色之一。

回味无穷的湘潭特产

产于1740年的龙牌酱油,距今已有260多年的传统酿造历史。其凭借独特的酿造手法和醇厚柔和的口感,在1915年荣获“巴拿马万国博览会”奖后,又被中华人民共和国国内贸易部授予“中华老字号”、“龙牌”“凤牌”商标四次蝉联“湖南省著名商标”、“湖南省名牌产品”、湘潭市“农业产业化龙头企业”、“湘潭市十大名优特产”等称号,至此享誉华夏,畅销全国。

槟榔,作为一种小吃食品,在湘潭已有三百余年的历史。相传在1650年正月,清兵在湘潭屠城九天,致使湘潭县城人口由数万人锐减到不满百口。为防止疫病发生,一位姓程的安徽商人从一老和尚那得知嚼槟榔可防治瘟疫后,湘潭人嚼槟榔的习惯也从此开始萌芽发展。1779年,湘潭发生瘟疫,城内居民患臌胀病,县令白景将药用槟榔分给患者嚼之,臌胀病随之消失,在这之后原来的患者时常吃槟榔,未患者也跟随其吃起了槟榔,久而久之形成习惯一直延续至今。现在槟榔已成为湘潭人待人处事的必备之物。

锣鼓喧天的红尘鼓舞

湘潭花鼓戏形成于嘉庆年间,发展于明末清初。与长沙花鼓戏一脉相承,在明末清初常有专唱花鼓小调的戏班活跃在湘潭城乡。湘潭花鼓戏受到湘中山歌、民间小调、地花鼓的熏陶和周边地区不同花鼓戏的渗透,在表演风格、演唱形式上逐渐形成了以花鼓曲调为主,与民间小调相结合的演唱特色,唱出了湘潭人民朴素健朗、欢快活泼的性格,具有浓厚的生活气息,深受到大众喜爱。

湘潭易家村的火龙灯源于清末民初,形式多样,蕴味丰富。有正月十五的“上元灯”,祈求神灵庇佑新的一年“人寿年丰,人才兴旺”;又有六月六耍的“禾花灯”,寓意祈求神灵降雨除虫,保佑五谷丰登。象征着湘潭人民对美好生活的希冀的火龙灯逐渐成为湘潭人特殊节日的不可缺少的娱乐活动。这种具有民间祭祀色彩的传统技艺,虽深受百姓喜爱,但由于天灾战乱等因素,有些火龙耍玩的套路已经失传。

委婉动听的山水流音

韶山山歌富有浓郁的生活气息和地方特色,是韶山人民在劳动中为调节情绪、消除疲劳、振奋精神而创作的民间歌谣。因其高亢豪迈的曲调、自由悠长的节奏、丰富的内容和多样的形式,逐渐发展成了韶山地区特有的地方民乐,并形成了具有拖音带颤且长、曲调丰富多变、即兴性强等特点。韶山山歌分为高腔山歌和平腔山歌,高腔山歌包含插田歌、拌禾歌、收工歌等。而平腔山歌则包括爱情山歌、赞新屋、思郎君等。

从清代开始,以唢呐为主奏乐器的吹打乐在湘潭民俗生活中应用极为普遍。二十世纪二三十年代,青山桥地区涌现了一大批优秀唢呐艺人,他们自发成立了“鼓乐工会”、“国乐队”等组织,互相切磋技艺,使“青山唢呐”艺术逐渐走向成熟。二十世纪五十年代后,艺人纷纷走出湘潭,使青山唢呐从湘潭走向大众视野,在全国大放异彩。

通过参观湘潭市民俗博物馆,我们看到了湘潭各具特色的风物民俗,在这些历史悠久的风土民俗中,有的锲合了时代的发展,在与时代的接轨中焕发出新的活力与生机;有的却因关注度的不断下降和传承人越来越少的缘由,濒临失传。每种民俗文化背后流露出的是当地人民对美好生活的向往。而这些风物民俗不应该仅仅被拘泥于博物馆民俗馆着一方小小的天地,只有帮助它们走出博物馆,找到与新时代的接轨点,才能让这些风物民俗活起来。走进湘潭市民俗博物馆了解到这些风物民俗的前世今生,深入理解这些民俗文化背后传递的价值观念,剖析学习其中蕴含的哲学思想和艺术审美,积极运行现代媒体技术将湘潭民俗文化带入大众视野,方能濒临失传的民俗文化重新焕发光彩。

艺夺天工的手工制品

别人手中废旧的杂志、报纸在贺桂华老师手中经过精心构思和形态设计,变成了一个个栩栩如生的人物。折出来的作品既保留了纸张的原有图案,又呈现出再创造的艺术性。“以纸为色,以折代笔”将不同人物的特色凸显出来。

伞是人们日常生活中必不可少的物品。湘潭油纸伞制作工艺复杂,分为刮青、劈伞骨、制伞托、网伞穿花、糊伞、画花、收伞等82个大小工序,成品精美独特。早在清代200多年间,湘潭油纸伞就广受国内外人们的喜爱,成为了展现湘潭民俗乡韵的特色之一。

回味无穷的湘潭特产

产于1740年的龙牌酱油,距今已有260多年的传统酿造历史。其凭借独特的酿造手法和醇厚柔和的口感,在1915年荣获“巴拿马万国博览会”奖后,又被中华人民共和国国内贸易部授予“中华老字号”、“龙牌”“凤牌”商标四次蝉联“湖南省著名商标”、“湖南省名牌产品”、湘潭市“农业产业化龙头企业”、“湘潭市十大名优特产”等称号,至此享誉华夏,畅销全国。

槟榔,作为一种小吃食品,在湘潭已有三百余年的历史。相传在1650年正月,清兵在湘潭屠城九天,致使湘潭县城人口由数万人锐减到不满百口。为防止疫病发生,一位姓程的安徽商人从一老和尚那得知嚼槟榔可防治瘟疫后,湘潭人嚼槟榔的习惯也从此开始萌芽发展。1779年,湘潭发生瘟疫,城内居民患臌胀病,县令白景将药用槟榔分给患者嚼之,臌胀病随之消失,在这之后原来的患者时常吃槟榔,未患者也跟随其吃起了槟榔,久而久之形成习惯一直延续至今。现在槟榔已成为湘潭人待人处事的必备之物。

锣鼓喧天的红尘鼓舞

湘潭花鼓戏形成于嘉庆年间,发展于明末清初。与长沙花鼓戏一脉相承,在明末清初常有专唱花鼓小调的戏班活跃在湘潭城乡。湘潭花鼓戏受到湘中山歌、民间小调、地花鼓的熏陶和周边地区不同花鼓戏的渗透,在表演风格、演唱形式上逐渐形成了以花鼓曲调为主,与民间小调相结合的演唱特色,唱出了湘潭人民朴素健朗、欢快活泼的性格,具有浓厚的生活气息,深受到大众喜爱。

湘潭易家村的火龙灯源于清末民初,形式多样,蕴味丰富。有正月十五的“上元灯”,祈求神灵庇佑新的一年“人寿年丰,人才兴旺”;又有六月六耍的“禾花灯”,寓意祈求神灵降雨除虫,保佑五谷丰登。象征着湘潭人民对美好生活的希冀的火龙灯逐渐成为湘潭人特殊节日的不可缺少的娱乐活动。这种具有民间祭祀色彩的传统技艺,虽深受百姓喜爱,但由于天灾战乱等因素,有些火龙耍玩的套路已经失传。

委婉动听的山水流音

韶山山歌富有浓郁的生活气息和地方特色,是韶山人民在劳动中为调节情绪、消除疲劳、振奋精神而创作的民间歌谣。因其高亢豪迈的曲调、自由悠长的节奏、丰富的内容和多样的形式,逐渐发展成了韶山地区特有的地方民乐,并形成了具有拖音带颤且长、曲调丰富多变、即兴性强等特点。韶山山歌分为高腔山歌和平腔山歌,高腔山歌包含插田歌、拌禾歌、收工歌等。而平腔山歌则包括爱情山歌、赞新屋、思郎君等。

从清代开始,以唢呐为主奏乐器的吹打乐在湘潭民俗生活中应用极为普遍。二十世纪二三十年代,青山桥地区涌现了一大批优秀唢呐艺人,他们自发成立了“鼓乐工会”、“国乐队”等组织,互相切磋技艺,使“青山唢呐”艺术逐渐走向成熟。二十世纪五十年代后,艺人纷纷走出湘潭,使青山唢呐从湘潭走向大众视野,在全国大放异彩。

通过参观湘潭市民俗博物馆,我们看到了湘潭各具特色的风物民俗,在这些历史悠久的风土民俗中,有的锲合了时代的发展,在与时代的接轨中焕发出新的活力与生机;有的却因关注度的不断下降和传承人越来越少的缘由,濒临失传。每种民俗文化背后流露出的是当地人民对美好生活的向往。而这些风物民俗不应该仅仅被拘泥于博物馆民俗馆着一方小小的天地,只有帮助它们走出博物馆,找到与新时代的接轨点,才能让这些风物民俗活起来。走进湘潭市民俗博物馆了解到这些风物民俗的前世今生,深入理解这些民俗文化背后传递的价值观念,剖析学习其中蕴含的哲学思想和艺术审美,积极运行现代媒体技术将湘潭民俗文化带入大众视野,方能濒临失传的民俗文化重新焕发光彩。

责任编辑:周云 发布日期:2023-08-25 关注:

社会实践活动推荐

- 古厝焕新生,乡村新活力

- 随着城市化进程的加快和人口流动的增加,农村地区的闲置宅基地问题越来越突出。这些闲置宅基地不仅导致了土地资源的浪费,也给农民带来

- 社会实践活动 08-25

- 花鼓火龙齐舞:民俗文化交流发展的青年思考与行动

- “与璀璨醇厚的文化瑰宝同时击中人心的,往往是艺术背后的时代故事和创作精神。”说到这些,博物馆讲解员的激动溢于言表。近日,湘潭大

- 社会实践活动 08-25

- 携手共建小康路,青春赋能谱新章

- 近日,湘潭大学学生工作部(处)赴新疆吐鲁番民族团结实践团在吐鲁番市吕宗村走访当地致富带头人——全国劳动模范、吐鲁番市诚信蔬菜种

- 社会实践活动 08-25

- 共享民俗盛宴,领略民间风情--湘大学子访湘潭市民

- 为充分了解湘潭民俗的悠久历史及其风格特点。7月4日,“赓续文脉·同行致远”大学生暑假“三下乡”专项实践团湘潭市调研小组走进了湘潭

- 社会实践活动 08-25

- 山科学子三下乡:赓续红色血脉,书香温情常在

- 社会实践活动 08-25

- 缔结村落纽带:跨越200公里的乡村联结——山科学

- 社会实践活动 08-25

- 山科学子三下乡——探访“网红村”三家村:发现乡

- 社会实践活动 08-25

- 滁州学院学子赴南京博物院文化探索

- 社会实践活动 08-24

- 湖医学子社会实践:“医”起童行,度安全假期

- 社会实践活动 08-24

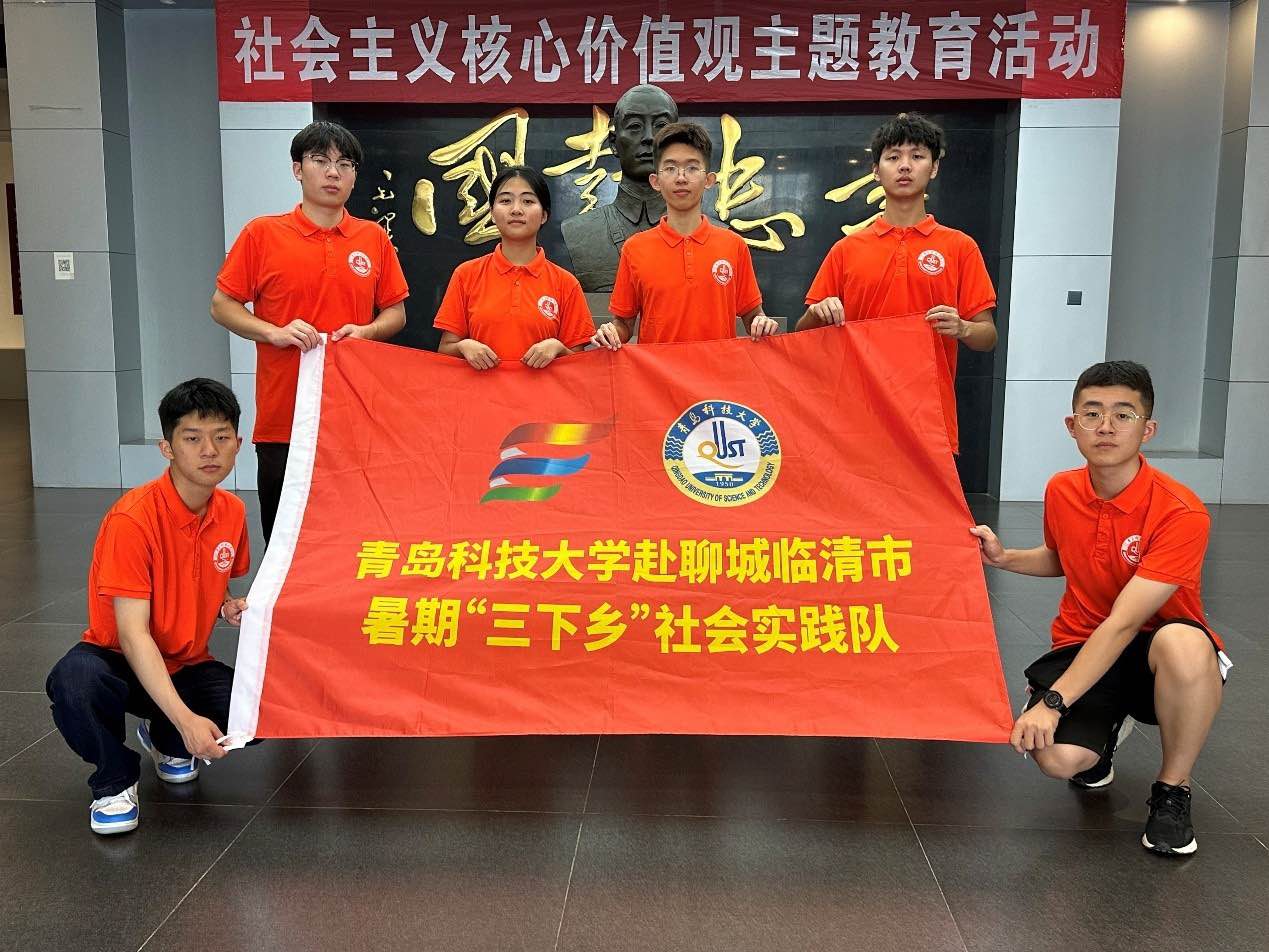

- 青岛科技大学赴聊城临清市“传承红色基因、助力乡

- 无

- 社会实践活动 08-24

- 客服QQ:208830274Beplay手机登录网址

©版权所有

- 社会实践报告投稿平台